Мне жалко что теперь зима, Thomas Wolfe – Wikipedie

Навстречу беженке спешит толпа теней, Товарку новую встречая прчитаньем, И руки слабые ломают перед ней С недоумением и робким упованьем. Петербургская тема у него отмечена реминисценциями из пушкинского «Медного всадника»: тут и преклонение перед гением Петра, тут и образ пушкинского Евгения, резко противопоставленный «миру державному», образу предреволюционного буржуазно-дворянского Петербурга: Летит в туман моторов вереница. Ну, кто ее такую приласкает, Кто спящую ее перевернет? И к началу тридцатых годов он обобщил свой взгляд на пр.

Он чувствует себя потерянным в современности, сменяющей век, вскормивший его, как своего ныне «стареющего сына»: О глиняная жизнь! О умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, В ком беспомощная улыбка человека, Который потерял себя.

Надо сказать, что в середине двадцатых годов Мандельштам был далеко не единственным писателем, который на путях идейных исканий испытывал этот комплекс социальной ущербности. Даже у Э. Багрицкого можно найти такой идейный «срыв», такой ущербный мотив «Над нами чужие знамена шумят» Однако Мандельштам не хотел сдаваться «власти преданья» как сказал бы Пушкин , подчиниться давлению прошлого.

Он противопоставлял этой роковой власти, этому тяжелому давлению голос совести и верность присяге новому миру: Мне хочется бежать от моего порога. На улице темно, И, словно сыплют соль мощеною дорогой, Белеет совесть предо мной. Социально, психологически Осип Мандельштам все еще переходник, все еще в пути, — и, хотя выбор сделан в году, врастание в современность по-настоящему не достигнуто. Время срезает меня, как монету, И мне уж не хватает меня самого, — писал поэт в стихотворении «Нашедший подкову» , хорошо сознавая свое «переходничество».

Именно поэтому в ответе на анкету газеты «Читатель и писатель» к приведенным выше словам: «Чувствую себя должником революции Конечно, в этом самоосуждении нельзя не видеть известного эмоционального преувеличения. Современность принимала стихи, которые «дарил» ей Мандельштам, понимая, что перед ней большой, талантливый, ищущий поэт отличный мастер стиха.

Критика внимательно и вдумчиво отнеслась к его поэтичной, во многом исповедальной прозе. Но нехватка широкого общественного дыхания, недостаточная чуткЪсть к пульсу времени сужала круг читателей его стихов. Перед пЬэтом к концу двадцатых годов все острее вставал вопрос о необходимости дальнейшей творческой перестройки. Но коренное ее обновление могло быть достигнуто лишь укреплением связей с новой жизнью, ее духовным строем, ее революционными процессами.

И Мандельштам на заре нового десятилетия, тридцатых годов, совершил чрезвычайно важное для него путешествие в Армению, которое дало в его творчестве обильный «урожай» поэтический и прозаический. Появился цикл стихов об Армении, появилось «Путешествие в Армению». Произведения эти язнлись большими удачами писателя, они и по сие время читаются с любовным вниманием, переиздаются. Но больше всего обрадовали его встречи с людьми, с народом молодой советской республики.

Как характерно для такого восприятия лирическое восклицание в «Путешествии в Армению»: «Я выпил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинового камня, за ее белозубых наркомов Его поэзия все больше, все откровеннее выражала состояние его духовного мира.

И она говорила о том, что прилив бодрости, испытанный им в Армении, был именно и только приливом. Довольно скоро волна бодрых чувств пошла на спад и поэт снова погрузился в мучительные, нервические раздумья о своем отношении к современности, к новому веку.

Приезд в Ленинград в конце года, — приезд в город его детства и юности, в город революции, — вызвал у поэта очень разные стихи: и ясные, просветленные, и горькие, скорбные.

Тема расчета с прошлым сильно прозвучала в уже упомянутом выше стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан Но еще несколькими неделями ранее Мандельштам написал стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез Снова возникают стихи о смене веков, это стихотворение о разрыве с ушедшим, «волчьим» веком, о взаимоотношениях с новым веком «веком-волкодавом», расчищающим дорогу для светлых, будущих веков.

Разрыв с минувшим поэт прямо связывает со своими гуманистическими убеждениями: За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей. В середине года в стихотворении «Полночь в Москве. Он снова борется с мыслью о том, что может быть не понят новым веком. Он апеллирует к верности демократическим традициям: Чур!

Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать! Для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Он впервые с такой твердостью, с такой определенностью заявляет о себе как современнике, о своей неразрывной слитности с эпохой, с веком: Попробуйте меня от века оторвать, — Ручаюсь вам, себе свернете шею! Продолжался идёйно-эстетический рост поэта, шел наперекор трудным, скитальческим его будням, наперекор все развивавшейся болезни.

Накапливались мысли, чувства, образы, выражавшие не только решимость Мандельштама дружить с веком, но и его реальную, неразрывную духовную связь с ним. К сожалению, этот творческий рост Мандельштама не мог быть замеченным большинством его современников. Поэт печатался мало, редко, жил отъединенно от литературно-общественной среды, его литературная репутация казалась многим связанной лишь с прошлым.

Так называемые «воронежские тетради» безусловно крупное поэтическое явление. Несмотря па незавершенность, фрагментарность некоторых стихотворений, эти тетради представляют нам высокие образцы патриотической лирики. Многие из тех благородных мыслей и чувств, которые накапливались и росли в сознании и сердце Мандельштама, получили свое поэтическое воплощение в строках «воронежских тетрадей», остававшихся долгое время, до шестидесятых годов, неизвестными советским читателям.

Публикация этих тетрадей позволила точнее, по достоинству оценить поэзию Осипа Мандельштама. В своих воронежских стихах лирик остается лириком, — в них господствуют мотивы исповедальные, мотивы самораскрытия духовного мира поэта. Но при этом значительно шире, чем прежде, предстают в них черты эпические, черты облика современности, освещенные авторским отношением.

В сознании поэта происходили существенные сдвиги, расширялся круг его жизненных интересов. В середине тридцатых годов он писал своему старику отцу из Воронежа в Ленинград: «Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем, живу социально.

Хочу массу вещей видеть и теоретически работать, учиться. Мы с тобой молодые, нам бы в ВУЗ поступить». Время, когда Мандельштам писал стихи «воронежских тетрадей», было временем большого подъема энергии советского парода, больших успехов в строительстве социализма в Советском Союзе, было оно и временем активизации фашистских сил на Западе.

Поэт напряженно всматривался в исторические события этого времени. Оп с горечью отзывался на гитлеровский террор в Германии, где палач рубил головы коммунистам: Я помшо всё немецких братьев шеи, И что лиловым гребнем Лорелеи Садовник и палач Гитлер. В стихотворении «Рим» есть гневные строки о фашистах в Италии, о вечном городе, который Превратили в убийства питомник Вы, коричневой крови наемники, Италийские чернорубашечники, Мертвых цезарей злые щепки.

Есть в нем и строки о Муссолини, дышащие ненавистью и презрением: Ямы Форума заново вырыты, И раскрыты ворота для Ирода,а Подбородок тяжелый висит. Большой размах патриотической мысли чувствуется и в строках поэта, посвященных Советской отчизне и ее людям. Мировое значение Советской страны, ее международное влияние символизирует для поэта величественный образ Красной площади: На Красной площади земля всего круглей, И скат ее нечаянно-раздольный. Откидываясь вниз до рисовых полей, Покуда па земле последний жив невольник.

Поразительно точно определяет Мандельштам характер своего духовного приобщения к новой жизни: Я не хочу средь юношей тепличных Разменивать последний грош души, По, как в колхоз идет единоличник, Я в мир вхожу, — и люди хороши.

С большой любовью писал он о советских людях, лирически сопереживая красоту их дел. Люблю шинель красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий И волжской туче родственный покрой. А в другом стихотворении находим строки о духовном родстве с советскими воинами: И хотелось бы тут же вселиться, пойми, В долговечный Урал, населенный людьми, И хотелось бы эту безумную гладь В долгополой шинели беречь, охранять.

Поэт любовался Родиной, перил в ее великое будущее: Много скрыто дел предстоящих В наших летчиках и жнецах, И в товарищах реках и чащах, И в товарищах городах. Между тем вряд ли можно согласиться с таким толкованием его творчества, с пониманием его как музейного, книжного, архивного. Да, поэзия Мандельштама густо насыщена историческими и историко-культурными ассоциациями, но историзм поэта не просто ретроспективен, он обращен к истории как к кладезю мудрости, поэта интересуют уроки истории.

Мысль его странствовала по векам, бродила по камням Эллады, дивилась архитектуре Древнего Рима и Средних веков, дружила с культурами Возрождения, классицизма, Просвещения. Совершенно особый, обостренный интерес Мандельштам питал к отечественной истории.

Русская история волновала его воображение, он искал в ней живые, неугасимые, неиссыхающне традиции. В статье «Барсучья нора» он писал об историзме Блока, его патриотическом характере: «Не надивишься историческому чутью Блока. Еще задолго до того, как он умолял слушать шум революции, Блок слушал подземную музыку русской истории там, где самое напряженное ухо улавливало только синкопическую паузу». Выходец из торговой езрейской среды, Осип Мандельштам стал русским поэтом, сыном России и деятелем се культуры.

Уже в юные годы ему были свойственны те качества, которые Маркс считал решающими для разрыпа с иудаизмом, преодоление традиций еврейства субботы религиозных и еврейства торговли. Традициями, питавшими его творчество, стали традиции русской культуры. К ее музыке он прислушивался напряженно и чутко. Мандельштам считал русскую речь исконно демократичной, не поддавшейся воздействию сословной государственности и церковников. В брошюре «О природе слова» он утверждал, что если некоторые западные истории и культуры «замыкают язык извне, огораживают его стенами государственности и церковности», то «русская культура и история со всех сторон омыты и опоясаны грозной и безбрежной стихией русской речи, не вмещавшейся ни в какие государственные и церковные формы».

Выше уже говорилось о том, какую огромную роль для поэзии Мандельштама играло его увлечение Пушкиным, его культ поэзии Тютчева. Мысль и вдохновение поэта не раз обращались и к творчеству других поэтов России — к Державину «Грифельная ода», «Сядь, Державин, развалнея Он беседовал с русскими поэтами XVIII — XIX веков не как с тенями прошлого, он разговаривал с ними в стихах и статьях как с живыми, близкими, бессмертными художниками.

Это был не уход в былое, а его приближение к современности. Родной язык и родную литературу он называл почвой творчества, основой повышения языкового сознания, традицией и школой. Порывая с традициями символизма и акмеизма, он подчеркивал, что они основывались па отрыве, отходе от национальной языковой почвы. В этой связи он писал не без иронии в «Заметках о поэзии»: «Небольшой словарь еще не грех и не порочный круг.

Он замыкает иногда говорящего и пламенным кругом намек на Федора Сологуба автора книги стихов «Пламенный круг». Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов словарь полинезийца». У раннего Мандельштама можно найти стилизаторские тенденции и мотивы, это было в духе той школы, к которой он в то время принадлежал.

Но основное направление его «воскрешений» былого, его исторических или мифологических ассоциаций не носило стилизаторского характера. Стилизации, как правило, холодны, книжны, для них типичны копиизм, эстетическое «реставраторство», стилистическая подделка. Они подобны так называемым тетовскнм бриллиантам, сходным с подлинными драгоценными камнями и все же подделанным. Мандельштам уже в ранних стихах, несмотря на ущербность некоторых эмоций, был поэтом живых и сильных чувств, заметно возраставших в его стихотворениях.

Он не пользовался приемами холодной стилизации, более того, он иронизировал над ними; высмеивал «вколачипанье готовых гвоздей, именуемых «культурно-поэтическими» образами». Цитата есть цикада. Неумолкасмость ей свойственна». В известном стихотворении «Петербургские строфы» близорукому взгляду все может показаться лишь искусно стилизованной картинкой, тогда как на самом деле в этих шести строфах «распахнута дверь» в большую тему социально-исторических контрастов и конфликтов декабристы, пушкинский Евгений В вариациях на Макферсоновы темы «Я не слыхал рассказов Оссиана В стихотворении «Домби и сын» мы видим не просто «картинку по Диккенсу» с сознательным отступлением от точности в передаче фабулы романа а глубокое проникновение в характер диккенсовского творчества, топкое постижение социального критицизма и сострадательного гуманизма Чарльза Диккенса.

В «Tristia» также немало стихотворений, которые порою понимаются как «только стилизация». Между тем и они не носят характера холодных воспроизведении, эффектных и изысканных копий. В стихотворении «Декабрист» все детали подобраны так, что неизменно вызывают ряд ассоциации с историческими и литературными мотивами и образами, давно и хорошо известными из книг, из произведении поэтов XIX столетия. К примеру, пунш, горящий в стаканах, явная «цитата» из Пушкина.

Нетрудно было бы указать и на источники других образов. Но поэт не ограничивается деталями колорита эпохи, его мысль воссоздает типический образ декабриста, не побоявшегося в Европе, стонущей в тенетах Священного Союза, пойти на бой за «правду в скорбном мире», несломленного «сии дела не умирают» и являющего пример постоянства «в глухом урочище Сибири». История у Мандельштама и в «Tristia» не носит музейного характера, в се образах нет ничего бутафорского. Прошлое воссоздается как живое, живущее, дышащее, близкое современному человеку; Бежит весна топтать луга Эллады, Обула Сафо пестрый сапожок, И молоточками куют цикады, Как в песенке поется, перстенек.

Высокий дом построил плотник дюжий, На свадьбу всех передушили кур, И растянул сапожник неуклюжий На башмаки все пять воловьих шкур. Здесь же все живет, движется, все озарено живым лирическим чувством поэта, не холодного «академического» эрудита, а сердечного и вдохновенного художника, поэта-лирика. О нем можно сказать словами поэта, которого он ценил — Николая Асеева, — сказать, что он лирик «по самой строчечной сути».

Он и в прозе был лириком, — проза у него лирическая, да и в статьях он тоже был лиричен. Как лирический поэт, он был художником повышенного нравственного чувства. К нему вполне применимо определение из его ранней статьи «Чаадаев» «Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью».

Конечно, лирика никак не сводится к так называемому самовыражению, но самовыражение художника является ее органическим свойством. В лирике Осипа Мандельштама широко и сильно представлена авторская личность. Выражены с большой чистотой мировосприятия, откровенностью, искренностью духовные искания, философические раздумия, нравственные убеждения поэта. У Мандельштама богатый и напряженный эмоциональный строй. Богатство и напряженность чувства характерны для него на всех этапах развития, — можно сказать, что со временем это богатство эмоций расширяется, их напряженность растет.

Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным шумом, — «Я буду метаться по табору у лиры темной Не кладите же мне, не кладите Остроласковый лавр на виски, Лучше сердце мое разорвите Вы на синего звона куски!

Широка и многозвучна гамма его эмоций. Эту полифонию чувств Мандельштам ценил у поэтов, которых считал своими учителями. О Данте он писал: « Алигьери построил в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже наслаждался всеми его мыслимыми регистрами и раздувал меха, и ревел, и ворковал во все трубы». Не случайно именно этот поэт записал в середине тридцатых годов: «Внимание доблесть лирического поэта, растрепанность и рассеянность увертки лирической лени».

О Мандельштаме нельзя сказать, что он последовательно воплотил эту «золотую середину», этот сплав и синтез. Но в его поэзии мы видим обе эти манеры, мы видим его то «классиком», то романтиком, видим, как романтическое врывается в классицистическое, видим их в единстве.

В той же статье о Шенье Мандельштам писал, что « Стремление соединить романтические «эффекты» с «классической» логичностью мыслей жило в его искусстве. Недаром он говорил поэту Всеволоду Рождественскому «Самое ценное в поэзии это неожиданность.

Понятия должны вспыхивать то там, то тут, как болотные огоньки. Но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено разуму, твердому, логическому уставу. Только он лежит где-то там, в глубине, и не сразу доступен». Поэтика неожиданностей, необычайностей в образе, ассоциации, метафоре, сравнении выступала все более и более в его стихах двадцатых и тридцатых годов.

В «Разговоре о Данте» читаем: « Вот, к примеру, какие эмоционально-психологические оттенки открывал он в речи, в сочетании слов: Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда Вот как виделись ему детали московского пейзажа Ненгауза открывается ему неожиданное сравнение офраченный, раскланивающийся, склоненный над роялем, откидывающийся и наклоняющийся, он кажется ему коньком-горбунком.

И рождается строчка: Мастер Генрих, конек-горбунок. В ряде лирических стихотворений Мандельштама ощущается тяготение к эпичности. Черты эпические у него всегда изобразительны, в меньшей мере описательны. Эпичность выступает лишь в той мере, в какой она нужна лирику.

Обратимся, скажем, к стихотворению «Царское Село», — перед нами то, что называлось картинкой нравов, но весь этот дагерротип в стихах нужен Мандельштаму для выражения открытой лирической иронии. Аббат в одноименном стихотворении «очерчен» не как таковой, а опять-таки для изъявления лирической иронии, на этот раз скрытой, тонко завуалированной. Поэтический эскиз на тему о Парке культуры и отдыха стихотворение «Там, где купальни, бумагопряднльни Похороны в стихотворении «Лютеранин» изображены с тонкой наблюдательностью, но вся зарисовка не была бы нужна Мандельштаму без финала стихотворения: «И думал я Вместе с тем в сфере изображения, передачи материального, явлений бытия и, следовательно, в области метафор, сравнений он ищет неожиданного, особых ракурсов, укрупнений, «дистанцирования» не ради игры в необычайные образы и необычные ассоциации, а с тем, чтобы лучше познать и понять явление, освоить его.

Читая, скажем, стихотворение «Феодосия», с его необыкновенным пейзажем и колоритом, с его неожиданными деталями, вспоминаешь замечание Мандельштама в «Разговоре о Дайте»: «Наша наука говорит- отодвинь явление п я с ним справлюсь и освою его».

Лирика Осипа Мандельштама драматична. В ней раскрытие, обнажение авторской души, поэтический рассказ о характерной, при всем ее индивидуальном своеобразии, типической судьбе, повествование, полное подлинного драматизма, борений духа, исканий мысли, переживаний, страстей.

Разговор ведется от сердца к сердцу, не громкий, но и не шепотливый. Чтобы лучше Понять «обращенность» драматической лирики Мандельштама, приведу его превосходное суждение об «адресате» поэзии: «Не об акустике следует заботиться: она придет сама.

Скорее о расстоянии. Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную душу. Но обменяться сигналами с Марсом задача, достойная лирики, уважающей собеседника Даже в прозе поэт не мог, да и не хотел преодолеть этой особенности своей лирической манеры. В «Египетской марке» он признавался: «Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому!

Это все равно, что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды». Именно таковы многие монологические стихи Мандельштама.

Очень часто в монологических стихах поэта идет драматичный «разгозор» с образами-аллегориями, воплощающими определенные политические, нравственные, психологические представления. Поэт борется с тяжестью, обращается к веку, сражается с пустотой. Эго широкие аллегории, в поэзии Мандельштама они выступают как живые, почти одушевленные лица. В этом смысле они сродни тем аллегориям, о которых писал Мандельштам в статье «Заметки о Шенье»: «Аллегорическая поэтика.

Очень широкие аллегории, отнюдь не бесплотные. Он улавливает их черты, чувствует теплое дыхание». От начала и до конца своего творческого пути Мандельштам был поэтом, естественно впитывающим достижения смежных искусств. Архитектура, живопись, музыка, театр всегда волновали его поэтическую мысль, он всегда заботился о характере строения своих стихов, о том, как «переливаются» в них свет, звук, пластика.

Мандельштам — один из поэтов, наиболее тяготеющих к «архитектурпостн». Очень характерны в этом отношении отброшенные им строки и строфы, приводимые в примечаниях к этой книге, они нередко отсечены ради «архитектурной» стройности стихов. Для Мандельштама каждое стихотворение не только частица его сердца, но и самостоятельное «здание». Еще в первой книге поэта, в «Камне», мы находим ряд стихотворений, полных преклонения перед чудесами зодчества.

Мандельштам воспевает готические здания: Здравствуй, мой давний бред, — Башни стрельчатой рост! Кружевом, камень, будь И паутиной стань, Неба пустую грудь Тонкой иглою рань! Поэта восхищает в зодчестве его человеческое содержание, триумф разума, столь разнообразно выражающий себя в различных совершенных архитектурных решениях. Об этой «одушевленности» творений зодчества он написал в стихотворении «На плошадь выбежав Стихотворение «Notre Dame» завершается строками: Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, Я изучал твои чудовищные ребра, Тем чаще думал я: из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам.

В году молодой Мандельштам написал статью «Франсуа Виллон», которая была напечатана через три года.

В ней он писал о чувстве архитектоники у поэта: «Чем, как не чувством архитектоники, объясняется дивное равновесие строфы, в которой Виллон поручает свою душу Троице через богоматерь. Это не анемичный полет на восковых крылышках бессмертия, но архитектурно обоснованное восхождение, соответственно ярусам готического собора». Проблема архитектоническая для Мандельштама прежде всего проблема композиционная.

В «Разговоре о Данте» поэт писал: «Я хочу сказать, что композиция складывается не в результате накопления частностей, а вследствие того, что одна за другой деталь отрывается от вещи, уходит от нее, выпархивает, отщепляется от системы Было бы, однако, неверно считать, что все стихотворения Мандельштама отмечены строгой архитектонической соразмерностью.

В большинстве своем они композиционно стройны от стихов «Камня» и до таких, к примеру, стихов «воронежской тетради», как «Стансы». Но нельзя не заметить, что в двадцатых и тридцатых годах поэт написал немало стихотворений, в которых эмоциональность, порывистость чувств не уложилась в строгие, соразмерные архитектурные формы.

Это было как бы взрывом архитектурных форм, взрывом естественным и закономерным. Эти стихи тоже маленькие «зданья», но лишенные организованности, стройности форм. Пинский, автор послесловия к «Разговору о Дайте», справедливо заметил, что лирик Мандельштам понял, в основном, лирические тенденции в лироэпическом шедевре Данте — «Божественной комедии».

Анализируя уроки Данте, русский поэт, его восторженный поклонник, иногда говорил и о собственных поэтических принципах и о собственном творческом опыте.

И когда Мандельштам писал: « Дант сопряг краску с полногласием членораздельной речи», 52 то писал он это как один из ярких иоэтов-«красочников». Поэзия Мандельштама полна красок, цвета и света. С первых стихов и до последних этот поэт живописен и, порою, графичен.

У него часто встречаются цветовые характеристики. К примеру Хозяйский глаз — желтей червонца Или: И продавщица восковая Невозмутима, как луна. Это и «светотени мученик» Рембрандт, и Рафаэло, и Тициан. Это и импрессионисты, о которых он написал в «Путешествии в Армению» и в специальном стихотворении. Нередко образы Мандельштама графичны, — у них четкий «словесный рисунок», передающий не живописные мазки, а линии: На бледно-голубой эмали, Какая мыслима в апреле, Березы ветви поднимали И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий, Застыла тоненькая сетка,е Так в поэзии соединяются переживание, слово, графика. Мандельштам дорожил линией и цветом, дорожил светом, который по-новому открыли для живописи импрессионисты. Он считал в высшей степени важной для поэзии «световую импрессионистскую подготовку». Поэзия Мандельштама говорит и о его чутком, музыкальном слухе, о его любви к музыке. Он написал стихи о великих музыкантах о Бахе, Бетховене, Шуберте. Он хотел, чтобы в его стихах жил дух музыки, чтобы то была не навязчивая ассонансная «музыкальность» стихов Бальмонта, не предпочтение музыки логике, а гармония мысли, переживания и музыки в стихах.

Об этом говорят его стихи о расиновой «Федре», о театральном разъезде после представления «Валькирии» Вагнера, об Анджиолине Бозио о которой он писал и в «Египетской марке» , чей образ — «живая ласточка» — запечатлелся в стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена Многие стихи поэта «театральны», в них — пластика движущихся образов, как бы поднятых на подмостки. Иногда это только пантомимические этюды: Из полутемной залы, вдруг, Ты выскользнула в легкой шали Мы никому не помешали, Мы не будили спящих слуг.

Иногда же не только зримый, но и почти слышимый трагедийный эпизод: Вполоборота, о печаль, На равнодушных поглядела. Спадая с плеч, окаменела Ложноклассическая шаль. Мандельштам не помял и не принял нового искусства кино.

В «Разговоре о Данте» киноискусству посвящено несколько горьких и несправедливых слов: «Между тем современное кино с его метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы и только сменяют друг друга». Вероятно, если бы Мандельштам написал о кино без предвзятости, он мог бы заметить, что смена образов и подтем «кадров» в его лирике порою кинематографически монтажна, что ему самому было нередко свойственно мышление кадрами.

Вот лишь один один из многих пример, который, думается, подтверждает это соображение: Мы с тобой на кухне посидим, Сладко пахнет белый керосин. Острый нож да хлеба каравай. Хочешь, примус туго накачай. Поэзия О. Мандельштама отмечена постоянным стремлением к синтетичности, к единству автора, «материи», архитектоничности, света и цвета, музыки, театральности. Многие акмеисты стояли па формалистических позициях. Многие футуристы были формалистами. Мандельштам никогда не склонялся к формализму.

И к началу тридцатых годов он обобщил свой взгляд на пр. В «Разговоре о Данте» он написал, что форма не оболочка, а выжимка, «форма выжимается из содержания-концепции». Эту работу он справедливо считал частью своего идейного роста, связывал со своим духовным развитием. До конца творческого пути он был одержим стремлением к обогащению поэтической речи. В году в «Стансах» поэт заявлял: Я должен жить, дыша и большевея, Работать речь, не слушаясь, сам-друг.

Я уже замечал, что у Мандельштама рядом со словами недвусмысленно определительными живут слова многозначные. Но и эти слова употребляются в определенном значении, они не несут с собой «размытого», «смятого» смысла, той неясности и смутности, которую Мандельштам не принимал у символистов. В лирике Мандельштама можно обнаружить множество новообразованных слов, число которых увеличивается к тридцатым годам. Тут и «светоговорильня», и «чернопахотная ночь», и «щегловитый щегол», и «небохранилшце», и «остроласковый лавр», и «черноречивое молчание», и «звуколюбец», и «душемутитель».

Эти неологизмы образованы по принципам, которые близки принципам образования неологизмов у Маяковского и, отчасти, у Хлебникова. Слова и словосочетания у него всегда содержательны, хотя порою и кажутся «зашифрованными», а иногда и в самом деле нуждаются в пояснениях.

Но, к примеру, слова «как лазурь черна» в стихотворении «Меня преследуют две-три случайных фразы Речь идет о глазах А. Белого бирюзовоголубых, лазурных, затененных смертью. Эти слова находятся в прямой связи с другим стихотворением, написанным на кончину А. Белого и прямо начинающимся словами: «Голубые глаза Белого в гробу.

В свое время критика подметила у Мандельштама пристрастие к излюбленным, стойким понятиям, к «кочующим» из стихотворения в стихотворение словам. Между тем говорить об этих словах как о стойких понятиях как раз и не следует, так как они нередко меняются в зависимости от контекста.

Было бы, вероятно, небезынтересно проследить в лирике Мандельштама за изменчивостью таких понятий, как «тяжесть» материи, состояния , «камень», «дерево», «голуби», таких эпитетов, как «синий», «сухой» и т. Но обратимся только к двум по видимости устойчивым понятиям и убедимся в их изменчивости.

Вот, например, слово «ласточка» — в самых разных значениях. В стихотворении «Пешеход» ласточка просто птичка, парящая в небе: Я ласточкой доволен в небесах. В стихотворении «Прославим, братья, сумерки свободы Здесь Мандельштам шел от античной поэзии, от «классических военных фаланг ласточек». Символом слова выступает ласточка в другом стихотворении: Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется. В уже упоминавшемся стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена Наконец, в стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала?..

Ваксель, появляется еще одно сравнение: И твердые ласточки круглых бровей. Как видим, ни о какой устойчивости понятия тут не может быть и речи. Возьмем другое по видимости единое понятие «век». Но и оно фигурирует у Мандельштама в трех смыслах. Речь идет о веке минувшем, о веке нынешнем, о грядущих веках. Минувший век показан как умирающий, обреченный на гибель.

Он пережил себя, проник в новое столетие и им отброшен со своих путей. Но разбит твой позвоночник, Мон прекрасный жалкий век, говорится в стихотворении «Век», и закапчивается это стихотворение такими недвусмысленными словами: Льется, льется безразличие На смертельный твои ушиб.

В стихотворениях «1 января » и «Нет, никогда, ничей я на был современник. Это определение стоит прокомментировать. Мандельштам считал, что века, в которые человек был порабощен, подобны барсучьим норам. Это век нынешний, ведущий к грядущим векам. В стихотворении «За гремучую доблесгь грядущих веков В таком определен ни у поэта пет никакого оттенка отрицательного отношения к новому веку этот век чинит справедливую расправу над волчьей сворой защитников «мира державного».

Однако это, разумеется, все же одностороннее восприятие нового века. И в последующих стихах появляется тема собственной слитности с новым веком и преклонения перед ним.

Попробуйте меня от века оторвать. Как уже говорилось, каждое новое произведение поэта это новое «здание», это каждый раз новая тема или новый аспект темы и -повое ее решение.

Осип Мандельштам на своем пути, как уже отмечалось, испытывал и торможения, и «простои», по, тем не менее, путь его был дорогой развития. Летом года он написал стихотворение, в котором сравнивал себя с жокеем на ипподроме: Держу пари, что я еще не умер, И, как жокеи, ручаюсь головой, Что я еще могу набедокурить.

Не волноваться: нетерпенье роскошь! Я постепенно скорость разовью, Холодным шагом выйдем на дорожку, Я сохранил дистанцию мою. И он искренне хотел «развить скорость». Но при этом возникали и препятствия субъективного характера. В советские годы Осип Мандельштам отказался от ряда идеалистических идей и представлений, которые в свое время были воспитаны школой, высшей школой, литературной средой.

Но некоторые пережиточные представления продолжали гнездиться в его сознании, как о том свидетельствует сборник статей «О поэзии», выпущенный в году. В этой книге отчетливо видна эволюция эстетических воззрений Мандельштама примерно за два десятилетия, но очевидны в ней и определенные заблуждения, идущие от прошлого. Одним из самых серьезных заблуждений Мандельштама была мысль об особой миссии поэта и о его особом поэтическом языке, мысль, затруднявшая ему выход к широкому читателю революционной эпохи.

В году молодой Мандельштам обнародовал статью «О собеседнике», посвященную размышлениям о поэте и читателе. Статья эта полна противоречий: в ней были и верные мысли, отказ от камерности поэзии, от поэтической рефлексии, но были и мысли янио неверные, вроде утверждения, что « Последний, дескать, преимущественно поучает, ему нужен пьедестал, тогда как поэт «связан только с провиденциальным собеседником».

Он писал: « Только реальность может вызвать к жизни другую реальность». Он считал читателя реальным, хотел говорить с ним через пространства времени. Но при этом желал сохранить дистанцию между собой и читателем, возражал против тесного сближения с ним. Революция решительно изменила взаимоотношения между поэтами и читателями. Блок ответил на революцию «Двенадцатью» и выразил в своей поэме настроения широких народных масс.

Поэтом масс, поэтом коммунистических идей стал Маяковский. Мандельштам так и остался поэтом-переходником. Он не шагнул широко в сторону новых читательских масс. Читательский круг, интересовавшийся его стихами, был невелик. Со временем поэт стал понимать, что отсутствие контактов с широким читателем существенно мешает его развитию. Стихотворение года «Еще далеко мне до патриарха На лестнице колючей разговора б!

С середины двадцатых до середины тридцатых годов в период своих упорных творческих поисков, направленных па сближение с жизнью и восприятие жизненных импульсов, он оставался на позициях одинокого искателя.

С года его стихотворения существовали либо в разрозненных публикациях, либо в рукописях. Из-за этого оставалась неведомой и неясной читателям дальнейшая духовная эволюция поэта, которая шла нелегким путем, не без драматических противоречий, но в которой пробивались с годами начала гражданственности, чувствовалось стремление к общению.

Эпоха, век ждали от Осипа Мандельштама большего, чем он сделал, он знал об этом, знал и мучился этим. Он не сумел быстро расстаться со всеми «родимыми пятнами» прошлого. Но все, что было нм написано, все было создано честно, убежденно, талантливо. Все было написано умным, трепетным, ищущим мастером. Чтобы нагляднее подтвердить, что Мандельштам, несмотря на вес трудности и задержки, был развивающимся поэтом, хочется сопоставить мотивы двух его стихотворений раннего и позднего.

Дано мне тело что мне делать с ним, Таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне благодарить? А в марте года, больной, предчувствующий скорую смерть, поэт писал о своей дружбе с жизнью, о своей преданности людям: И когда я умру, отслуживши, Всех живущих прижизненный друг, Чтоб раздался и шире и выше Отклик неба во всю мою грудь! Александр Дымшиц 1 О. Мандельштам, Шум времени, Л. Мандельштам, О поэзии. Сборник статей, Л. Мандельштам, Египетская марка, Л. Мандельштам, Утро акмеизма.

Мандельштам, Армия поэтов. Мкртчян , «Путешествие в Армению» перепечатано в том же году в книге «Глазами друзей» составитель Р Авакян Обе книги выпущены издательством «Айастан» Ереван 30 «Глазами друзей», Ереван, , с.

Из литературных воспоминаний, М. Черновая запись. О, вещая моя печаль, О, тихая моя свобода И неживого небосвода Всегда смеющийся хрусталь! И от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду На простой деревянной качели, И высокие темные ели Вспоминаю в туманном бреду 4 Нежнее нежного Лицо твое, Белее белого Твоя рука, От мира целого Ты далека, И всё твое — От неизбежного. Узор отточенный и мелкий, Застыла тоненькая сетка, Как на фарфоровой тарелке Рисунок, вычерченный метко, — Когда его художник милый Выводит на стеклянной тверди, В сознании минутной силы, В забвении печальной смерти.

У тщательно обмытых ниш В часы внимательных закатов Я слушаю моих пенатов Всегда восторженную тишь. Какой игрушечный удел, Какие робкие законы Приказывает торс точеный И холод этих хрупких тел! Иных богов не надо славить: Они как равные с тобой, И, осторожною рукой, Позволено их переставить. Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок. Запечатлеется на нем узор, Неузнаваемый с недавних пор. Вся комната напоена Истомой — сладкое лекарство!

Такое маленькое царство Так много поглотило сна. Немного красного вина, Немного солнечного мая, — И, тоненький бисквит ломая, Тончайших пальцев белизна. Узоры острые переплетаются, И, всё быстрее и быстрей, Отравленные дротики взвиваются В руках отважных дикарей Ткань, опьяненная собой, Изнеженная лаской света, Она испытывает лето, Как бы не тронута зимой. И если в ледяных алмазах Струится вечности мороз, Здесь — трепетание стрекоз Быстроживущих, синеглазых.

Спокойно дышат моря груди, Но, как безумный, светел день, И пены бледная сирень В черно-лазуревом сосуде. Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста! Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни слито! Я так же беден, как природа, И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный И небо мертвенней холста, — Твой мир, болезненный и странный, Я принимаю, пустота! Огромный парус строго реет; Смертельно-бледная волна Отпрянула, — и.

И никну, никем не замеченный, В холодный и топкий приют, Приветственным шелестом встреченный Коротких осенних минут Я счастлив жестокой обидою, И в жизни, похожей на сон, Я каждому тайно завидую И в каждого тайно влюблен. А сердце, отчего так медленно оно И так упорно тяжелеет? То всею тяжестью оно идет ко дну, Соскучившись по милом иле, То, как соломинка, минуя глубину, Наверх всплывает без усилий.

С притворной нежностью у изголовья стой И сам себя всю жизнь баюкай, Как небылицею, своей томись тоской И ласков будь с надменной скукой. Чужие люди, верно, знают, Куда везут они меня. А я вверяюсь их заботе. Мне холодно, я спать хочу. Подбросило на повороте, Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье И нежный лед руки чужой, И темных елей очертанья, Еще невиданные мной. Что мне делать с птицей раненой? Твердь умолкла, умерла.

С колокольни отуманенной Кто-то снял колокола, И стоит осиротелая И немая вышина, Как пустая башня белая, Где туман и тишина.

Утро, нежностью бездонное, — Полуявь и полусон, Забытье неутоленное — Дум туманный перезвон Хорошо и нестрашно в лесу Легкий крест одиноких прогулок Я покорно опять понесу И опять к равнодушной отчизне Дикой уткой взовьется упрек, — Я участвую в сумрачной жизни, Где один к одному одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным Крылья уток теперь тяжелы, И двойным бытием отраженным Одурманены сосен стволы. Небо тусклое с отсветом странным — Мировая туманная боль — О, позволь мне быть также туманным И тебя не любить мне позволь! Мелькающих стрел звон И вещих ворон крик.. Я вижу дурной сон, За мигом летит миг. Явлений раздвинь грань, Земную разрушь клеть Й яростный гимн грянь — Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг, Качается глух, прям, И страстно стучит рок В запретную дверь, к нам. И над лесом вечереющим Встала медная луна.. Отчего так мало музыки И такая тишина? Он подымет облако пыли, Зашумит бумажной листвой, И совсем не вернется — или Он вернется совсем другой.

О широкий ветер Орфея, Ты уйдешь в морские края — И, несозданный мир лелея, Я забыл ненужное «я». Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот Неужели я настоящий, И действительно смерть придет? Ты равнодушно волны пенишь И несговорчиво поешь, Но ты полюбишь, ты оценишь Ненужной раковины ложь.

Ты па песок с ней рядом ляжешь, Оденешь ризою своей, Ты неразрывно с нею свяжешь Огромный колокол зыбей, И хрупкой раковины степы, Как нежилого сердца дом, Наполнишь шепотами пены, Туманом, ветром и дождем.. Приливы и отливы рук, — Однообразные движенья, Ты заклинаешь, без сомненья, Какой-то солнечный испуг, Когда широкая ладонь, Как раковина, пламенея, То гаснет, к теням тяготея, То в розовый уйдет огонь!

Не может быть, чтоб ты совсем ослепло, И день сгорел, как белая страница. Немного дыма и немного пепла! А в небе танцует золото, Приказывает мне петь. Томись, музыкант встревоженный, Люби, вспоминай и плачь, И, с тусклой планеты брошенный, Подхватывай легкий мяч!

GS Так пот она, настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Что, если, вздрогнув неправильно, Мерцающая всегда, Своей булавкой заржавленной Достанет меня звезда? Здравствуй, мой давний бред, — Башни стрельчатой рост!

Будет и мой черед, — Чую размах крыла. Так, но куда уйдет. Мысли живой стрела? Или, свой путь и срок, Я, исчерпав, вернусь: Там — я любить не мог, Здесь — я любить боюсь. Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади. И Батюшкова мне противна спесь: «Который час? И, кажется, старинный пешеход, Над пропастью, на гнущихся мостках, Я слушаю, как снежный ком растет И вечность бьет на каменных часах. Когда бы так! Но я не путник тот, Мелькающий на выцветших листах, И подлинно во мне печаль поет Действительно, лавина есть в горах!

И вся моя душа — в колоколах, Но музыка от бездны не спасет! Мне, в опьяненьи легком, суждено Изведать краски жизни небогатой. Играет ветер тучею косматой, Ложится якорь на морское дно, И бездыханная, как полотно, Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино, Широкий вид в туманное окно И тонкий луч на скатерти измятой. И, окружен водой зеленоватой, Когда, как роза, в хрустале вино, — Люблю следить за чайкою крылатой! Я хочу поужинать, и звезды Золотые в темпом кошельке! И, дрожа от желтого тумана, Я спустился в маленький подвал. Я нигде такого ресторана И такого сброда не видал! Мелкие чиновники, японцы, Теоретики чужой казны.

За прилавком щупает червонцы Человек, — и все они пьяны. Как попал сюда я, боже мой? Если я на то имею право, — Разменяйте мне мой золотой! Рассеянный прохожий, я заметил Тех прихожан суровое волненье. Чужая речь не достигала слуха, И только упряжь тонкая сияла, Да мостовая праздничная глухо Ленивые подковы отражала. А в эластичном сумраке кареты, Куда печаль забилась, лицемерка, Без слов, без слез, скупая на приветы, Осенних роз мелькнула бутоньерка. Тянулись иностранцы лентой черной, И шли пешком заплаканные дамы, Румянец под вуалью, и упорно Над ними кучер правил в даль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин, Тебя легко и просто хоронили. Был взор слезой приличной затуманен, И сдержанно колокола звонили. И думал я витийствовать не надо.

Ведь купол твой, по слову очевидца, Как па цепи, подвешен к небесам. И всем векам — пример Юстиниана, Когда похитить для чужих богов Позволила эфесская Диана Сто семь зеленых мраморных столбов. Но что же думал твой строитель щедрый, Когда, душой и помыслом высок, Расположил апсиды и экседры, Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире, И сорок окон — света торжество. На парусах, под куполом, четыре Архангела — прекраснее всего. И мудрое сферическое зданье Народы и века переживет, И серафимов гулкое рыданье Не покоробит темных позолот Но выдает себя снаружи тайный план: Здесь позаботилась подпружных арок сила, Чтоб масса грузная стены не сокрушила, И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес, Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и христианства робость, С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес. Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, Я изучал твои чудовищные ребра, Тем чаще думал я: из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам.

И в замешательстве уж объявился чтец, И радостно его приветствовали: «Просим! Кошмарный человек читает «Улялюм». Значенье — суета, и слово — только шум, Когда фонетика — служанка серафима. О доме Эшеров Эдгара пела арфа. Безумный воду пил, очнулся и умолк. Я был на улице. Свистел осенний шелк И горло греет шелк щекочущего шарфа. Старик, похожий на Верлена, Теперь твоя пора!

В глазах лукавый или детский Зеленый огонек. На шею нацепил турецкий Узорчатый платок. Ом богохульствует, бормочет Несвязные слова, Он исповедываться хочет — Но согрешить сперва. Разочарованный рабочий Иль огорченный мот, — А глаз, подбитый в недрах ночи, Как радуга цветет. А дома руганью крылатой, От ярости бледна, Встречает пьяного Сократа Суровая жена! Зимуют пароходы. На припеке Зажглось каюты толстое стекло. Чудовищна, — как броненосец в доке, — Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина! И государства жесткая порфира, Как власяница грубая, бедна. Тяжка обуза северного сноба — Онегина старинная тоска, На площади Сената — вал сугроба, Дымок костра и холодок штыка.

Черпали воду ялики, и чайки Морские посещали склад пеньки, Где, продавая сбитень или сайки, Лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница. Дев полуночных отвага И безумных звезд разбег, Да привяжется бродяга, Вымогая на ночлег. Кто, скажите, мне сознанье Виноградом замутит, Если явь — Петра созданье, Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы, Замечаю, как тепло. Выстрел пушечный в подвалы, Вероятно, донесло. И гораздо глубже бреда Воспаленной головы Звезды, трезвая беседа, Ветер западный с Невы.

Разноголосица какая В трактирах буйных и в церквах, А ты ликуешь, как Исайя, О рассудительнейший Бах! Высокий спорщик, неужели, Играя внукам свой хорал, Опору духа в самом деле Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли, Органа многосложный крик — Лишь воркотня твоя, не боле, О несговорчивый старик! И лютеранский проповедник На черной кафедре своей С твоими, гневный собеседник, Мешает звук своих речей.

Я с мужиками бородатыми Иду, прохожий человек. Мелькают женщины в платках, И тявкают дворняжки шалые, И самоваров розы алые Горят в трактирах и домах. Нам четырех стихий приязненно господство, Но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространства превосходство Сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, Как плуги брошены, ржавеют якоря; И вот разорваны трех измерений узы, И открываются всемирные моря.

Пришла с яичницей хозяйка; Монахи выпили вино. На башне спорили химерыКоторая из них урод? А утром проповедник серый В палатки призывал народ. На рынке возятся собаки, Менялы щелкает замок. У вечности ворует всякий, А вечность — как морской песок. Он осыпается с телеги, — Не хватит на мешки рогож И, недовольный, о ночлеге Монах рассказывает ложь. Три скамейки. Сантиментальная горячка. Аристократка и богачка В сетях соперницы-злодейки. Не удержать любви полета.

Она ни в чем не виновата! Самоотверженно, как брата, Любила лейтенанта флота. А он скитается в пустыне, Седого графа сын побочный. Так начинается лубочный Роман красавицы графини. И в исступленья, как гитана, Она заламывает руки. Бешеные звуки Затравленного фортепьяно. В груди доверчивой и слабой Еще достаточно отваги Похитить важные бумаги Для неприятельского штаба. И по каштановой аллее Чудовищный мотор несется. Стрекочет лента, сердце бьется Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем, В автомобиле и в вагоне, Она боится лишь погони, Сухим измучена миражем. Какая горькая нелепость: Цель не оправдывает средства! Ему — отцовское наследство, А ей — пожизненная крепость! Кто, смиривший грубый пыл, Облеченный в снег альпийский, С резвой девушкой вступил В поединок олимпийский? Слишком дряхлы струны лир. Золотой ракеты струны Укрепил и бросил в мир Англичанин вечно юный. Он творит игры обряд, Так легко вооруженный, Как аттический солдат, В своего врага влюбленный.

Грозовых туч клочки. Неживая зелень чахнет Всё моторы н гудки, — И сирень бензином пахнет Ключевую воду пьет Из ковша спортсмен веселый, И опять война идет, И мелькает локоть голый! В Америке гудки поют, И красных небоскребов трубы Холодным тучам отдают Свои прокопченные губы. И в Лувре океана дочь Стоит, прекрасная, как тополь. Чтоб мрамор сахарный толочь, Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего, Читает «Фауста» в вагоне И сожалеет, отчего Людовик больше не на троне. Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать. Под звездным небом бедуины, Закрыв глаза и на коне, Слагают вольные былины О смутно пережитом дне. Немного нужно для наитий: Кто потерял в песке колчан, Кто выменял коня, — событий Рассеевается туман. И, если подлинно пбется И полной грудью, наконец, Всё исчезает — остается Пространство, звезды и пезец!

Дожди и слезы. Белокурый И нежный мальчик Домби-сын. Веселых клерков каламбуры Не понимает он один. В конторе сломанные стулья, На шиллинги и пенсы счет; Как пчелы, вылетев из улья, Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало Работает в табачной. На стороне врагов законы: Ему ничем нельзя помочь! И клетчатые панталоны, Рыдая, обнимает дочь. Громоздкая опера к концу идет. С тяжелыми шубами гайдуки На мраморных лестницах ждут господ. Уж занавес наглухо упасть готов, Еще рукоплещет в райке глупец, Извозчики пляшут вокруг костров.

Карету такого-то! На луне — полутьма И дома опрятней, На луне не дома — Просто голубятни, Голубые дома — Чудо-голубятни А зодчий не был итальянец, Но русский в Риме, — ну так что ж! Ты каждый раз, как иностранец, Сквозь рощу портиков идешь. И храма маленькое тело Одушевленнее стократ Гиганта, что скалою целой К земле беспомощно прижат! Но только раз в году бывает разлита В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день: Уже с утра покой и трудные длинноты; Болы на пастбище, и золотая лень Из тростника извлечь богатство целой поты. Воздушный бисквит Прозрачный стакан с ледяною водою. На страшной высоте земные сны горят, Зелёная звезда мерцает.

О, если ты звезда - воды и неба брат, Твой брат, Петрополь, умирает! Чудовищный корабль на страшной высоте Несётся, крылья расправляет… Зелёная звезда, - в прекрасной нищете Твой брат, Петрополь, умирает. Прозрачная весна над чёрною Невой Сломалась, воск бессмертья тает… О, если ты звезда, - Петрополь, город твой, Твой брат, Петрополь, умирает! Это солнце ночное хоронит Возбуждённая играми чернь, Возвращаясь с полночного пира Под глухие удары копыт, И как новый встаёт Геркуланум Спящий город в сияньи луны, И убогого рынка лачуги, И могучий дорический ствол!

Сумерки свободы Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год! В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тенёт.

Восходишь ты в глухие годы, - О, солнце, судия, народ. Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берёт. Прославим власти сумрачное бремя, Её невыносимый гнёт. В ком сердце есть - тот должен слышать, время, Как твой корабль ко дну идёт. Мы в легионы боевые Связали ласточек - и вот Не видно солнца; вся стихия Щебечет, движется, живёт; Сквозь сети - сумерки густые - Не видно солнца, и земля плывёт. Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля.

Земля плывёт.

Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля. Май , Москва. Tristia Я изучил науку расставанья В простоволосых жалобах ночных.

Жуют волы, и длится ожиданье - Последний час вигилий городских, И чту обряд той петушиной ночи, Когда, подняв дорожной скорби груз, Глядели вдаль заплаканные очи И женский плач мешался с пеньем муз. Кто может знать при слове «расставанье» Какая нам разлука предстоит, Что нам сулит петушье восклицанье, Когда огонь в акрополе горит, И на заре какой-то новой жизни, Когда в сенях лениво вол жуёт, Зачем петух, глашатай новой жизни, На городской стене крылами бьёт?

И я люблю обыкновенье пряжи: Снуёт челнок, веретено жужжит. Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, Уже босая Делия летит! О, нашей жизни скудная основа, Куда как беден радости язык! Всё было встарь, всё повторится снова, И сладок нам лишь узнаванья миг. Да будет так: прозрачная фигурка На чистом блюде глиняном лежит, Как беличья распластанная шкурка, Склонясь над воском, девушка глядит. Не нам гадать о греческом Эребе, Для женщин воск, что для мужчины медь.

Нам только в битвах выпадает жребий, А им дано гадая умереть. Черепаха На каменных отрогах Пиэрии Водили музы первый хоровод, Чтобы, как пчёлы, лирники слепые Нам подарили ионийский мёд.

И холодком повеяло высоким От выпукло-девического лба, Чтобы раскрылись правнукам далёким Архипелага нежные гроба. Бежит весна топтать луга Эллады, Обула Сафо пёстрый сапожок, И молоточками куют цикады, Как в песенке поётся, перстенёк. Высокий дом построил плотник дюжий, На свадьбу всех передушили кур, И растянул сапожник неуклюжий На башмаки все пять воловьих шкур. Нерасторопна черепаха-лира, Едва-едва беспалая ползёт, Лежит себе на солнышке Эпира, Тихонько грея золотой живот.

Ну, кто её такую приласкает, Кто спящую её перевернёт? Она во сне Терпандра ожидает, Сухих перстов предчувствуя налёт. Поит дубы холодная криница, Простоволосая шумит трава, На радость осам пахнет медуница. О, где же вы, святые острова, Где не едят надломленного хлеба, Где только мёд, вино и молоко, Скрипучий труд не омрачает неба И колесо вращается легко?

За нас сиенские предстательствуют горы, И сумасшедших скал колючие соборы Повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей Спускается орган, Святого Духа крепость, Овчарок бодрый лай и добрая свирепость, Овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней Я христианства пью холодный горный воздух, Крутое «Верую» и псалмопевца роздых, Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать Хрусталь высоких нот в эфире укреплённом, И с христианских гор в пространстве изумлённом, Как Палестрины песнь, нисходит благодать. Медуницы и осы тяжёлую розу сосут. Человек умирает. Песок остывает согретый, И вчерашнее солнце на чёрных носилках несут.

Ах, тяжёлые соты и нежные сети, Легче камень поднять, чем имя твоё повторить! У меня остаётся одна забота на свете: Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно тёмную воду, я пью помутившийся воздух. Время вспахано плугом, и роза землёю была. В медленном водовороте тяжёлые нежные розы, Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела! Иди, никто тебя не тронет, На грудь отца в глухую ночь Пускай главу свою уронит Кровосмесительница-дочь.

Но роковая перемена В тебе исполниться должна: Ты будешь Лия - не Елена! Не потому наречена, Что царской крови тяжелее Струиться в жилах, чем другой, - Нет, ты полюбишь иудея, Исчезнешь в нём - и Бог с тобой. Феодосия Окружена высокими холмами, Овечьим стадом ты с горы сбегаешь И розовыми, белыми камнями В сухом прозрачном воздухе сверкаешь. Качаются разбойничьи фелюги, Горят в порту турецких флагов маки, Тростинки мачт, хрусталь волны упругий И на канатах лодочки-гамаки. На все лады, оплаканное всеми, С утра до ночи «яблочко» поётся.

Уносит ветер золотое семя, - Оно пропало - больше не вернётся. А в переулочках, чуть свечерело, Пиликают, согнувшись, музыканты, По двое и по трое, неумело, Невероятные свои варьянты. О, горбоносых странников фигурки! О, средиземный радостный зверинец! Расхаживают в полотенцах турки, Как петухи у маленьких гостиниц.

Везут собак в тюрьмоподобной фуре, Сухая пыль по улицам несётся, И хладнокровен средь базарных фурий Монументальный повар с броненосца. Идём туда, где разные науки И ремесло - шашлык и чебуреки, Где вывеска, изображая брюки, Даёт понятье нам о человеке.

Мужской сюртук - без головы стремленье, Цирюльника летающая скрипка И месмерический утюг - явленье Небесных прачек - тяжести улыбка. Здесь девушки стареющие в чёлках Обдумывают странные наряды И адмиралы в твёрдых треуголках Припоминают сон Шехерезады.

Прозрачна даль. Немного винограда. И неизменно дует ветер свежий. Недалеко до Смирны и Багдада, Но трудно плыть, а звёзды всюду те же. Над Курою есть духаны, Где вино и милый плов, И духанщик там румяный Подаёт гостям стаканы И служить тебе готов.

Кахетинское густое Хорошо в подвале пить, - Там в прохладе, там в покое Пейте вдоволь, пейте двое, Одному не надо пить! В самом маленьком духане Ты обманщика найдёшь, Если спросишь «Телиани», Поплывёт Тифлис в тумане, Ты в бутылке поплывёшь.

Человек бывает старым, А барашек молодым, И под месяцем поджарым С розоватым винным паром Полетит шашлычный дым… , , 7 ноября Веницейская жизнь Веницейской жизни, мрачной и бесплодной, Для меня значение светло. Вот она глядит с улыбкою холодной В голубое дряхлое стекло. Тонкий воздух кожи, синие прожилки, Белый снег, зелёная парча. Всех кладут на кипарисные носилки, Сонных, тёплых вынимают из плаща. И горят, горят в корзинах свечи, Словно голубь залетел в ковчег. На театре и на праздном вече Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха, Тяжелее платины Сатурново кольцо, Чёрным бархатом завешенная плаха И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы, В кипарисных рамах зеркала. Воздух твой гранёный. В спальне тают горы Голубого дряхлого стекла. Только в пальцах - роза или склянка, Адриатика зелёная, прости! Что же ты молчишь, скажи, венецианка, Как от этой смерти праздничной уйти? Чёрный Веспер в зеркале мерцает, Всё проходит, истина темна. Человек родится, жемчуг умирает, И Сусанна старцев ждать должна. Навстречу беженке спешит толпа теней, Товарку новую встречая причитаньем, И руки слабые ломают перед ней С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркальце, кто баночку духов, - Душа ведь женщина, ей нравятся безделки, И лес безлиственный прозрачных голосов Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке не зная, что начать, Душа не узнаёт прозрачные дубравы, Дохнёт на зеркало и медлит передать Лепёшку медную с туманной переправы. Ноябрь , 22 марта Ласточка Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вёрнется, На крыльях срезанных, с прозрачными играть.

В беспамятстве ночная песнь поётся. Не слышно птиц. Бессмертник не цветёт, Прозрачны гривы табуна ночного. В сухой реке пустой челнок плывёт, Среди кузнечиков беспамятствует слово. И медленно растёт как бы шатёр иль храм, То вдруг прокинется безумной Антигоной, То мёртвой ласточкой бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зелёной.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, И выпуклую радость узнаванья. Я так боюсь рыданья Аонид, Тумана, звона и зиянья. А смертным власть дана любить и узнавать, Для них и звук в персты прольётся, Но я забыл, что я хочу сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернётся. Всё не о том прозрачная твердит, Всё ласточка, подружка, Антигона… А на губах, как чёрный лёд, горит Стигийского воспоминанье звона.

Ноябрь Не отвязать неприкреплённой лодки, Не услыхать в меха обутой тени, Не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчёлы, Что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, Их родина - дремучий лес Тайгета, Их пища - время, медуница, мята. Возьми ж на радость дикий мой подарок, Невзрачное сухое ожерелье Из мёртвых пчёл, мёд превративших в солнце.

Чёрным табором стоят кареты, На дворе мороз трещит, Всё космато - люди и предметы, И горячий снег хрустит. Понемногу челядь разбирает Шуб медвежьих вороха. В суматохе бабочка летает. Розу кутают в меха. Модной пестряди кружки и мошки, Театральный лёгкий жар, А на улице мигают плошки И тяжёлый валит пар. Кучера измаялись от крика, И храпит и дышит тьма. Ничего, голубка Эвридика, Что у нас студёная зима. Слаще пенья итальянской речи Для меня родной язык, Ибо в нём таинственно лепечет Чужеземных арф родник.

Пахнет дымом бедная овчина, От сугроба улица черна. Из блаженного, певучего притина К нам летит бессмертная весна. Чтобы вечно ария звучала: «Ты вернёшься на зелёные луга», - И живая ласточка упала На горячие снега. В чёрном бархате советской ночи, В бархате всемирной пустоты, Всё поют блаженных жён родные очи, Всё цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой мотор во мгле промчится И кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. Слышу лёгкий театральный шорох И девическое «ах» - И бессмертных роз огромный ворох У Киприды на руках. У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И блаженных жён родные руки Лёгкий пепел соберут. Где-то грядки красные партера, Пышно взбиты шифоньерки лож, Заводная кукла офицера - Не для чёрных душ и низменных святош… Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи В чёрном бархате всемирной пустоты.

Всё поют блаженных жён крутые плечи, А ночного солнца не заметишь ты. Как я ненавижу пахучие древние срубы! Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко, Никак не уляжется крови сухая возня, И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка. Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел? Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Ещё не рассеялся мрак и петух не пропел, Ещё в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола, И чувствует город свои деревянные рёбра, Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла, И трижды приснился мужьям соблазнительный образ. Где милая Троя? Где царский, где девичий дом? Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник. И падают стрелы сухим деревянным дождём И стрелы другие растут на земле, как орешник. Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серою ласточкой утро в окно постучится, И медленный день, как в соломе проснувшийся вол, На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

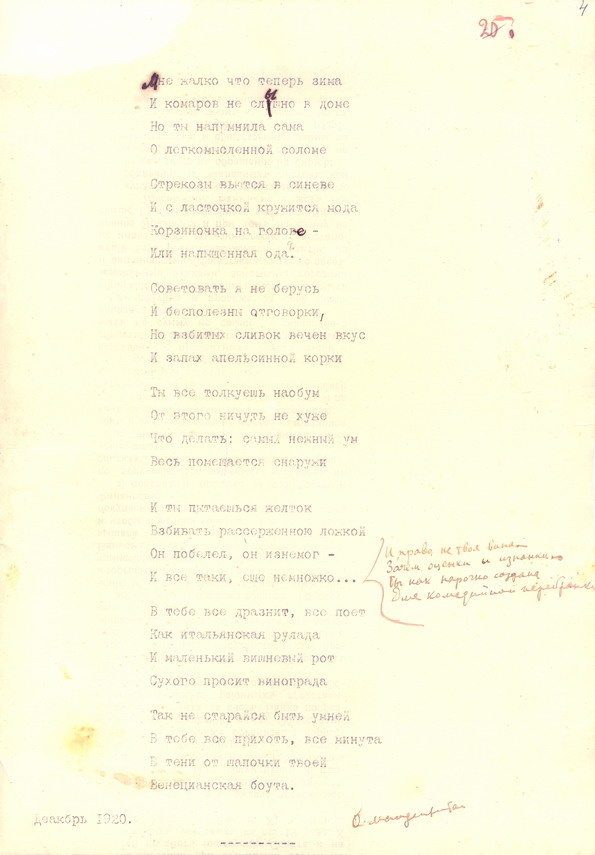

Стрекозы вьются в синеве, И ласточкой кружится мода; Корзиночка на голове Или напыщенная ода? Советовать я не берусь, И бесполезны отговорки, Но взбитых сливок вечен вкус И запах апельсинной корки. Ты всё толкуешь наобум, От этого ничуть не хуже, Что делать: самый нежный ум Весь помещается снаружи. И ты пытаешься желток Взбивать рассерженною ложкой, Он побелел, он изнемог.

И всё-таки ещё немножко… И, право, не твоя вина, - Зачем оценки и изнанки? Ты как нарочно создана Для комедийной перебранки. В тебе всё дразнит, всё поёт, Как итальянская рулада.

И маленький вишнёвый рот Сухого просит винограда. Так не старайся быть умней, В тебе всё прихоть, всё минута, И тень от шапочки твоей - Венецианская баута.