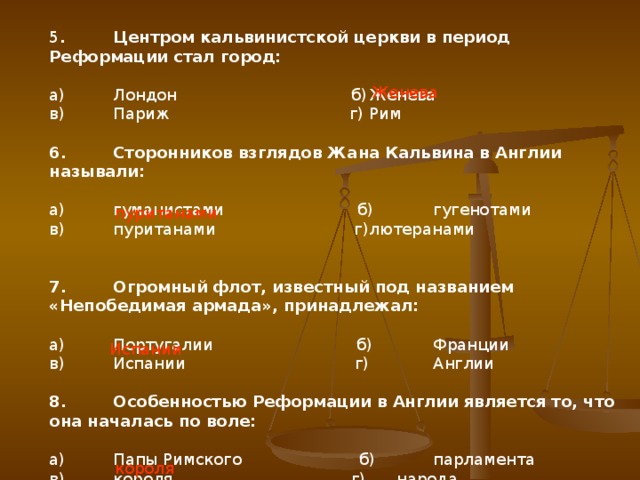

Главной моральной ценностью кальвинизм провозглашал

Восстановление духовного авторитета Послушание Божьему слову — это, прежде всего, послушание живому Слову, Иисусу Христу. Именно постоянная любовь Бога формирует и управляет Его намерениями и дает силу Его воле. Стратегический комитет программы:. О позитивной роли религии в качестве такого фактора начинают говорить ученые, обратившиеся к осмыслению социальных отношений, прогресса, стабильности и порядка. Тираж экз.

Копнин , человек честолюбивый и талантливый. Все это означало заметное изменение в философской жизни — и не только Москвы. Не хочу торжественных слов, но и сегодня горжусь тем, что был активным участником тогдашней команды друзей-единомышленников, которой кое-что удалось сделать.

Может быть, и не так уж много, но без нее нынешняя философская ситуация выглядела бы иной. А с другой стороны, «косность», «догматизм» — так обычно аттестуют состояние философской мысли накануне «перестройки». Где же ростки семян, рассыпанных тогда? Как это у французов: вино революции скисается в уксус реставрации. К этому времени капризная хрущевская «оттепель» уже стала сменяться заморозками, а после «чешских событий» пошел настоящий град, выбивавший малейшие ростки инакомыслия.

Но дело. Наивно полагать, будто в то время члены Политбюро или секретари ЦК лично выбирали очередную жертву идеологической расправы. Скажем, А. Жданову не понравились стихи А.

Ахматовой или М. Зимянину — И. Сверху спускается общий «социальный заказ», а конкретные фамилии определялись средним звеном, в том числе бесталанными коллегами, которые неутомимо сигнализировали в «инстанции». В этом была своя логика. Если свободно печатается, скажем, О. Мандельштам или Б.

Слуцкий, а на зарубежных конгрессах выступает А. Лосев или В. Асмус , то на бездарей общественного спроса не будет. Никуда не денешься — нужно утверждать себя как самых верных подручных, самых послушных юнг на корабле, где «партия — наш рулевой».

В конце х годов недавние философские «корифеи», утратившие прежний авторитет, развернули кампанию идеологического реванша. Рецепт был проверенный: внести в профессиональную исследовательскую деятельность атмосферу «философского фронта» со своим СМЕРШем, информаторами, перебежчиками, а критерии «талантливый», «эрудированный» подменить характеристиками «партийный», «преданный», «политически незрелый», «идеологически выдержанный».

Почему же тогда Ваши единомышленники, люди, вроде бы, знающие, способные проигрывали? Избегали полемики, не вступали в споры, не защищались? Оружие было разное. Если не ошибаюсь, немаловажной причиной побед монголов были их сабли, выкованные по форме кривой второго порядка, которые, в отличие от прямых российских мечей, имели одинаковую режущую способность на всем протяжении.

Можно вспомнить и о кривых восточных кинжалах, разрывающих ткани. Так и у нас. Скажем, я — неудобно признаться — ни разу не сигнализировал о философских. Но однажды по дружбе в ЦК мне показали соответствующую папку на меня.

Чего там только не было! А я ведь не был ни диссидентом, ни заметным оратором, да и о большой политике рассуждать не любил. Но, выходит, кому-то мешал. Ну а журнал «Вопросы философии» другое — лучшего повода для демонстрации верноподданничества и придумать было трудно. Вот и старались Все, кажется, было законно: соответствующие решения по кадрам, неусыпный контроль цензуры. Помню, я попросил акад. Константинова поддержать Ю.

Леваду ему дали строгий выговор и не печатали : «он такой эрудированный, способный, ну кто не ошибается Забота «кураторов» была не в том, чтобы предотвратить публикацию «ревизионистских» материалов — на то была цензура. Главное — изжить независимых, не поддающихся дрессировке любомудров, не упустить случай своевременно их наказать — чтобы и другим было неповадно. А в журнале компания подобралась на редкость строптивая. Я уже упомянул некоторые имена.

Представьте себе, как эти веселые и честолюбивые златоусты могли потрошить величавых догматиков, задушевно пересказывавших последние партийные директивы. Иногда такие обсуждения длились по часу. Какие сольные проходы, какие импровизации! По-моему, работники редакции предвкушали заседания редколлегии как сенсационные театральные постановки. Что там Ю. Любимов или Р. Фролов демонстрировал весьма независимую позицию, на которую решился бы не каждый редактор «идеологического» журнала.

Любопытно и другое. При всем том, что мы понимали неустойчивость обстановки, силу прежней философской номенклатуры, нами овладела некая эйфория, иллюзия, будто еще немного — и все цветы расцветут, прежние тиски развинтятся, и это настроение неизбежно выражалось в тоне наших выступлений. А потому не «стучать» о таких безобразиях, или, как однажды сказал Мераб Мамардашвили , «не расставлять красные бакены опасности», было никак невозможно.

Тем более, что вторжение в Чехословакию подсказало прекрасную формулу: «С кого начиналась контрреволюция в Праге? С выступлений философов — К. Косика, М. Прухи и др. Вот и у нас безнаказанно наглеют философские ревизионисты». И дальше ненавязчиво упоминались конкретные имена. К тому же в г. Копнина , и началась ожесточенная схватка за директорское кресло. Правда, в г. Кедрова , но и он продержался менее двух лет.

Началось время погромов. Добили известную на всю Москву институтскую стенную газету, «осудили» и фактически выгнали В. Келле и Е. Плимака, обрекли на эмиграцию А. Зиновьева, к власти потянулись неучи, еще недавно боявшиеся пикнуть. Дошло дело и до журнала.

Со временем надеюсь ее опубликовать и прокомментировать, сейчас же ограничусь отдельными цитатами, передающими атмосферу тех лет [2]. В этой связи называются статьи. Кантора , В. Лазарева, Б. Грушина, Л. Гордона и Э. Клопова, Н. Наумовой, М. Петрова , А. Гуревича, «ошибочная в своей основе статья М. Мамардашвили , Э.

Соловьева и В. Швырева», «антимарксистская книга Ю. Не без удовольствия читаю о себе: «Особой критике подверглись опубликованные журналом статьи Л. Митрохина, в особенности его статья «Социальная терапия Билли Грейэма», а также статья Д.

Фурмана «Американский вариант секуляризации » В выступлениях И. Крывелева и некоей доцентки И. Естественно, наиболее злобно характеризовалась позиция И. Фролова , который цитирую «по существу не согласился с подавляющим большинством сделанных выступавшими критических замечаний.

То же следует сказать и о выступлении члена редколлегии журнала Л. Выступления И. Фролова и Л. Митрохина создали впечатление, что руководство журнала не хочет понять всю серьезность задачи преодоления недостатков, имеющихся в журнале». В заключение отмечалась «оторванность редакции журнала от ИМЭЛ, ВПШ и АОН при ЦК КПСС», подчеркивалась своевременность обновления редколлегии как «мероприятия, имеющего целью выправить линию журнала в ряде вопросов», и «укрепить связи между журналом и партийными учреждениями и учебными заведениями».

Позже один из высоких партийных деятелей спросил: «А в чем причина столь ожесточенного обсуждения? Борьба поколений? Нет, ответил я, это неизбежная неприязнь к людям способным, творческим, со стороны непорядочных дилетантов, не желающих покинуть вышку. Даже в свои сорок лет я был, оказывается, наивен: «порядочные», «непорядочные» — прямо как в сказке о.

Красной Шапочке. Не хватало воображения понять, что это было социологически нормальное, неизбежное поведение партийной номенклатуры, стремящейся сделать общество просматриваемым сверху донизу, без каких бы то ни было «непрозрачных» не поддающихся контролю проявлений мировоззренческой самостоятельности. Короче говоря, я почувствовал себя, как сегодня принято выражаться, некомфортно и поспешно убыл в город Вашингтон в ранге 1-го секретаря посольства СССР.

Лапина вернулся в Институт философии, надеюсь, насовсем. Я вернулся «совсем в другую страну». Изменилась общая атмосфера, исчезла гнетущая опека «кураторов»; царит вожделенный плюрализм: кто-то напоказ осеняет себя крестным знамением, кто-то шепчет махамантру.

Правда, создается впечатление, что на марксизм такой плюрализм не распространяется. Как бы считается, что он с позором себя «изжил». Что ж, поживем — увидим. К тому же сохраняется надежда на теперь «наших» зарубежных марксоведов.

Они же понимают, что Маркс был выдающимся мыслителем XIX в. Вообще-то, сегодня Институт оказался в тяжелейшем положении, впрочем, как и вся Академия. Меня, скажем, особенно огорчает, что он неотвратимо стареет, хотя многие сотрудники до сих пор ходят и, вероятно, так себя воспринимают в «молодых». Лет тридцать назад на заседании Дирекции кто-то назвал «молодым философом» Э. Ильенкова ему было около 40 лет.

Раздался смех. И тогда директор акад. Константинов торжественно вопросил: «А действительно, кого можно считать молодым философом?

Победило мое веское соображение: «Молодой философ — это сотрудник на пять лет моложе начальства». Это в шутку, но сегодня проблема поколений в философии стала весьма серьезной, и я вижу ее по-новому.

В компании коллег-сверстников возраст не чувствуется. Между тем, не так давно и даже летний коллега обычно воспринимался как бронтозавр, нас понимающий с трудом. Дело даже не в возрасте как таковом, а в стиле философствования, в языке, в мере восприимчивости к другим идеям.

Так было в «застойную» вялотекущую эпоху. А что говорить о нынешнем изломном «осевом времени». Не случайно многое в «постмодернистских» лексике и приоритетах я воспринимаю как нечто чуждое и легковесное. Однако я понимаю обязан понять , что они представлены многими серьезными и талантливыми исследователями например, группирующимися вокруг «Ad Marginem». Кстати, талант М. Мамардашвили проявлялся в том, что он постоянно «обгонял» стиль философствования и даже ближайшие единомышленники понимали его далеко не совсем.

Правда, он сам любил повторять, что доступность для понимания не составляет необходимого достоинства философской работы. Но зато он был понятен и блестящ в оценках материалов, которые предлагались для публикации в журнале. Да, я знаю. Но сейчас я говорю о нем, как о заместителе главного редактора. Есть люди, одно присутствие которых отпугивает халтурщиков.

В е годы, например, в нашем секторе работала И. Балакина, человек удивительной порядочности и светлой души кстати, одной из первых она защитила диссертацию о Н. Писала она до обидного мало. Но когда мне указывали на это, я отвечал примерно так:.

Балакина будет читать твою статью и застенчиво укорять «зачем же так? Таким же суровым камертоном был и Мераб, впрочем, не всегда застенчивым. Вопрос можно сформулировать более агрессивно. Митрохин много публиковался, причем по разным, часто весьма острым проблемам: о современных западных философах, о теологах, о положении религиозных объединений в Советском Союзе, о месте религии в системе культуры и т.

Так что получается долгий путь, зафиксированный в печати. Как Вы его оцениваете сегодня? Вопрос, вообще-то, тривиальный, но в данном случае он подогревается еще одним обстоятельством. Многие из Ваших коллег почитают Вас наряду, скажем, с А. Клибановым как серьезного религиоведа, внутренне противившегося официальному атеизму и имевшему постоянные трения с редакторами, для других же Вы — один из могикан возможно, не самый худший того самого государственного безбожия, к которому мы сегодня особых симпатий не испытываем.

Вопрос нешуточный. Начну издалека. Недавно меня поразило простое соображение. Каждый помнит себя с ранних лет, а уж годы студенчества, аспирантуры, первых публикаций мы, кажется, способны восстановить до мельчайших деталей. То есть, я понимаю, что «тот» студент или аспирант — это Я, но смотрю на него как бы со стороны, с высоты жизненного опыта, отделенного от прежнего жесткой перегородкой из долгих лет.

И вот однажды мне в голову пришла несложная мысль: а ведь таких временных перегородок не было. Весь путь становления моего «Я» — процесс. Иными словами, мое нынешнее мировосприятие непосредственно смыкается со всеми предшествующими, а сам процесс предстает в виде непрерывного жизненного потока, который я разрезаю на искусственные отрезки.

Это я говорю не для популяризации А. Бергсона , а для прояснения вашего вопроса. Не в том дело, чтобы сравнить или сопоставить мои работы разных лет. Здесь несложно слукавить, пустив в ход отработанный джентльменский набор полупокаяний: такое, мол, было время, но мы старались, понимали, показывали фигу в кармане Интереснее другое: почему, просыпаясь каждое утро самим собой, я сегодня ощущаю себя «иным» если ощущаю. В конечном счете это рассказ о внутренней драме моего поколения, о линии и точках его содержательного соприкосновения с последующими.

Представьте себе ребенка, который растет в среде, где отсутствует нормальный естественный язык. Смышленый Маугли из него не получится. А теперь представьте себе моих сверстников, пожелавших заняться философией. Вчерашние школьники, преимущественно комсомольцы, они с благоговением переступили порог Храма Науки — МГУ — чтобы учиться, почтительно внимать, впитывать знания.

И тут же попали в атмосферу духовного насилия. Напомню: год назад состоялась разгромная дискуссия по книге Г. Александрова и речь А. Жданова была объявлена вершиной философской мудрости; в феврале г. Все это тотчас же аукалось на «идеологическом» факультете. Первую торжественную лекцию нам прочитал небезызвестный акад.

Презент, на факультете властвовал З. Белецкий, кого-то публично обличали, кто-то незаметно исчезал, но вспоминать о нем было небезопасно, чтение «иной» литературы даже стенограмм первых послеоктябрьских съездов и «Завещания» Ленина приравнивалось к антисоветчине, курсы кишели штатными и добровольными стукачами.

А студентов постоянно исповедовали: «предан — не предан». Что же оставалось делать? Достоинство и творческая самостоятельность недавних школьников обычно проявлялись в том, чтобы добросовестно учиться, вырабатывать собственное мнение, овладевать техникой философского мышления. Естественно, это «усвоенное» знание не слишком отличалось от официально преподанного, поскольку противопоставить ему что-то серьезное, особенно в профессиональной сфере, начинающие студенты не могли. Конечно, что-то о криминальном прошлом до нас доходило.

Но одно дело — политическое фрондерство и совсем другое — исследовательский профессионализм, способность свободно ориентироваться в безбрежном море философских концепций, особенно новейших. Незаменимую помощь могли бы оказать работы классиков, но они в ту пору оставались раритетами. Шаг за шагом изоляция от философских традиций, от современной социально-философской мысли сказывалась все болезненнее. Не случайно многие способные студенты пошли в «критику» западной философии XX в. Кандидатскую диссертацию я писал по логике Ф.

Шиллера , докторскую же — по баптизму, опираясь во многом на западные источники. Но для меня это не был переход в новую дисциплину, я воспринимал себя не как «научного атеиста», а как философа религии, исследователя теологии. Я имею в виду не мое отношение к религиозной вере, а подход, сам теоретический инструментарий. Убежден, что разобраться в религии, пожалуй, сложнее, чем в философии.

Укажу на три момента. Во-первых, в европейской культуре преобладает рационалистическая тенденция, представленная логически отработанными, «цельными» метафизическими системами.

Они и служат предметом изучения, то есть можно рассуждать об истории философии, суммируя, пересказывая и даже «критикуя» те или иные доктрины. Религия — иной пласт культуры, непосредственно связанный с опытом массового сознания, с многовековым нравственно-психологическим наследием.

Это не абстрактное миросозерцание, а мироощущение, тип каждодневного поведения, в котором решающую роль играют не доводы разума, логики, а бытийствующее сознание, мирочувствование, или, по Марксу , не теоретическое, а практически-духовное освоение мира. Без выявления «вертикального» измерения религии что-то понять в ней невозможно. Иными словами, существование Бога нельзя рационально «научно» ни доказать, ни «опровергнуть» «критиковать» , его можно лишь объяснять, исходя из свидетельств массового сознания.

Далее, поверх этого «снизу» возникающего мироощущения надстраивается его концептуальная, систематизированная форма — теология. В просветительской традиции это различие игнорировалось, и религия приравнивалась к идеологической заразе, вносимой «попами и тиранами» в здоровое общество.

Такой пафос, кстати сказать, соответствовал. Не случайно у нас охотно переводились антирелигиозные трактаты просветительского плана, характеризующие ее как проявление «невежества» или «страха». Что же касается современных «неклассических» интерпретаций сознания в том числе и религиозного , представленных работами, скажем, З.

Фрейда и К. Юнга , Д. Дьюи и Ф. Ницше , Э. Гуссерля и Ж. Сартра , не говоря уже о трудах теологов ранга К. Барта , Р. Нибура, П. Тиллиха , а тем более отечественных религиозных философов, то они не публиковались. А поэтому в обстановке разжигания непримиримости к «дурману», «духовной сивухе» выработать спокойный профессиональный подход к религии было далеко не просто. Вспоминаю, как в г. Наконец, последнее. Мне довелось немало встречаться а порой и тесно сотрудничать с блестящими историками религии, отличавшимися безупречной научной добросовестностью.

Назову хотя бы некоторые имена: С. Токарев, С. Ковалев, Б. Ранович, И. Амусин, А. Каждан, В. Руттенбург и др. Это были не «научные атеисты», а серьезные ученые, наследующие традиции рационалистического, строго научного подхода. Многие из них не чурались и пропагандистской, просветительской деятельности. Это неудивительно, поскольку скептицизм , свободомыслие, атеизм всегда символизировали защиту личностного самосознания, протест против духовного авторитаризма и умственной окостенелости.

И, естественно, они влияли на мои представления, хотя я далеко не сразу научился отличать их подход и пафос от установок ратоборцев антирелигиозного фронта, лишь имитирующих научность. А поэтому сегодня целый ряд своих ранних работ я воспринимаю как «чужие», написанные кем-то другим. Так что главное было не в том, как — критически или апологетически — относиться к вере в Бога в конце концов, философ-профессионал может вынести эту проблему за рамки своих размышлений , а в понимании природы официального безбожия — специфической «охранительной идеологии», искусно интегрировавшей фрагменты и доводы «цивилизованного» атеизма.

Вы правы, я много публиковался. Первым из отечественных авторов писал о квакерах, Мартине Л. Кинге, Билли Грейэме, Малькольме X. Опубликовал книги «Христианская «наука жизни» , «Американские миражи» , «Баптизм» , «Негритянское движение в США: идеология и практика» , «Религия «Нового века» , наконец, недавно «Философию религии», не говоря о множестве брошюр и статей, рецензий, предисловий к художественным произведениям даже к Агате Кристи и Яну Флемингу.

Наверное, есть. Но оно имело и свое преимущество. Все определяется мерой авторской отстраненности от конкретных сюжетов, способностью смотреть на них как на промежуточный, пробный шаг в решении каких-то фундаментальных проблем.

Если такая установка присутствует, то все отдельные работы, частные выводы и решения рано или поздно упорядочиваются, сплавляются и «работают» на эту проблему, неожиданно высвечивая ее аспекты, о которых прежде и не подозревал. Попробую конкретизировать это соображение. Занимаясь баптизмом, я неизбежно употреблю перестроечный новояз «вышел на» Мартина Л. Кинга, на его концепцию «силы любви», которую он противопоставлял сепаратистско-националистической традиции негритянского движения. Стал читать работы его оппонентов.

Среди них наткнулся на «Автобиографию» Малькольма X. Написал статью о М. Кинге , о «черных мусульманах», о движении «власть черным», заинтересовался взглядами предшественников: У. Дугласа, М. Гарви, У. И получилась упомянутая книга «Негритянское движение в США: идеология и практика» То же случилось спустя четыре года. Поскольку я много занимался сектантством, то, естественно, обратил внимание на акт самоубийства «Народного храма» в Гайяне осенью г.

Позже обратился к типологически сходным новообразованиям: «Церкви объединения», «Семье Бога», «Обществу сознания Кришны», «Божественному свету», «Церкви сайентологии» и др. Опубликовал о них серию статей, сложившихся в книгу «Религии «Нового века» Вы можете сказать: совсем ушел от философии. Не думаю. Потому что эти темы требовали решения сугубо теоретических, можно сказать, философских проблем: роль религиозного языка, символов, «знаков» в национальном самосознании, природа конфликтов на религиозно-этнической почве, специфика квазирелигиозных образований таковыми, на мой взгляд, является большинство «культов» и т.

Другое дело, что тогда я выступал в амплуа «американиста», вовсе не предполагая, что эти сюжеты столь тревожно впишутся в наши раздумья о будущем России. Но ведь так и есть. Посмотрите, что творится на Северном Кавказе, особенно в Чечне, на агрессивную активность «Белого братства» и «Богородичного центра» а это типичные «культы» и вы признаете, что именно эти проблемы оказались не только. О трагических последствиях воинствующего дилетантизма на сей счет говорить не хочется.

Так что порой полезно предаваться многовекторным размышлениям: рано или поздно они окупаются, сплавляются в некое цельное видение мира. Наверное, эта истина банальна. Но при изучении религиозного сознания она обретает особый вес.

Религия — феномен многослойный, многогранный, в ней каким-то колдовским образом житейские, обыденные переживания смыкаются с высокими метафизическими спекуляциями. Размышления великого Богослова и бесхитростного верующего оказываются, так сказать, изоморфны, они проясняют друг друга. Больше того, часто то, что для теолога составляет камень преткновения, верующий усваивает без труда и сомнения. Сказано же, что Бога узрят «чистые сердцем». А поэтому все формы культуры, выражающие многообразный опыт человеческого существования: литература, искусство, музыка, живопись — бросают дополнительный свет на тайну религии, помогают отыскать ее особое, по-своему уникальное место в системе культуры.

Еще раз сошлюсь на личный опыт. Кастеллио против Кальвина ». Вскоре я был буквально заворожен этой темой, обложился всей доступной литературой, мне часто снилась Женева XVI в.

Но это, так сказать, эмоции. Главное же в том, что классические сюжеты философии религии и теологии — пантеизм , догмат Троицы, антитринитаристские «ереси», предопределение , свобода воли и т.

А какие умы и характеры! Эразм, Лютер , Сервет, Меланхтон Во всяком случае, они помогли понять, что религия — неотъемлемый и исторически закономерный компонент человеческой культуры и духовности, особая «наука жизни», удовлетворяющая фундаментальные потребности общества и личности.

Нет, речь о другом. Для философа религия выступает как предмет изучения. Серьезный разговор о ней начинается лишь тогда, когда на место концепции «обмана» и «заговора» приходит понимание ее как незаменимого условия становления человеческого рода. Различие же теологов и атеистов — это различие в объяснении ее происхождения. А что значит «объяснить»?

Здесь поставить опыт невозможно. Остается полагаться на факты истории, социологическое воображение, мысленный эксперимент, выстраивая наиболее вероятную модель ее возникновения и сути. В том-то и состоит задача философа, чтобы предложить гипотезу, из которой можно по возможности логично и обоснованно вывести то есть объяснить конкретные проявления религии и атеизма в многовековой культуре «исторические религии», характерные теологические интерпретации и споры, скажем, о свободе воли, предопределении , теодицее , взаимоотношении с политикой, моралью, искусством.

Поясню свою мысль. Сейчас публикуется множество работ выдающихся богословов и религиозных философов. О них много пишут, их комментируют. Однако часто дело сводится к пересказу, сопоставлению, разъяснению.

Это важно, но не достаточно. Для философа различные концепции представляют интерес не сами по себе, а как способы, пробные шаги в решении каких-то фундаментальных проблем, которые должны быть выявлены независимо от данного автора. В этой литературе мы находим массу блистательных мыслей, ярких образов, примеров тончайшего проникновения во внутренний мир людей. Но у теолога или религиозного философа невозможно найти философски удовлетворительного объяснения религии, потому что их подход формируется внутри религиозной доктрины.

Подражая распространенной ныне манере философского письма, можно сказать так: в их работах мы находим блистательное «из-яснение» религиозной веры, но не ее «об-яснение». Или, совсем грубо: белка не способна объяснить устройство колеса, в котором она крутится — для этого она должна хотя бы на время остановиться.

И если религиозный мыслитель «останавливается», усматривает проблему в канонических истинах то есть реализует специфически философский подход он, как правило, впадает в диссидентство, оказывается в зоне ортодоксальной критики.

Примеров масса: Вл. Соловьев , Тейяр де Шарден , Н. Бердяев и даже С. Кстати, образцом такого интеллигентного, неортодоксального богослова был А. Если продолжить эту линию от теологии к религиозной философии, то мы вскоре вступим на территорию философии, стремящейся перейти на метауровень и отыскать предельные, «конечные» социально-онтологические основания познавательной деятельности и веры.

Так что философу приходится строить собственные исследовательские координаты и в их сетке размешать, перегруппировывать. Примерно в этом направлении я и осознавал свои исследовательские задачи и без особой бравады пытался их так или иначе решать.

Но чувствительность к «крамоле» у советских редакторов граничит с экстрасенсорной, и действительно, многие из моих публикаций, особенно монографии, шли со скрипом например, из книги о религиях «Нового века» цензура изъяла всю первую главу , хотя я вроде бы и считался «известным», «ведущим» специалистом в данной области. В первые годы прекрасно. Совместно с А. Клибановым мы напечатали целый ряд материалов, в том числе и нашумевшую редакционную статью «Социализм и религия» в «Коммунисте», журнале в то время «директивном», а также работы о летии крещения Руси.

Но постепенно перестроечный энтузиазм почти выветрился, а современная духовная религиозная ситуация стала представляться мне все более тревожной. В свое время было модно упрекать обществоведов: вот, мол, не дали научных рекомендаций, не смогли предвидеть и т. Как будто партийная номенклатура нуждалась в таких рекомендациях и была готова к ним прислушиваться. Нет, она сама творила собственную кремлевскую науку и объявляла прогнозы на съездах и пленумах, а ученым предписывалось «облагородить» официальные прозрения, прописать их в храме Афины.

Увы, нечто похожее повторяется и сегодня, во. Отсюда масса показухи, да и просто государственных глупостей, которые уже оборачиваются серьезными необратимыми последствиями. Примеров больше, чем допустимо: провозглашение православного Рождества имеется в виду дата официальным праздником многоконфессиональной России, показушное даже А. Солженицын называет его «шутовским» братанье власти и церкви, дискредитирующее обе стороны, механическая регистрация квазирелигиозных объединений, созданных проходимцами и самозванными мессиями и т.

Но особенно тревожит другое. Ясно, что будущее общества во многом зависит от государственной политики, обязанной исходить из трезвого понимания современных реалий. Сегодня, однако, и политики, и почтенные деятели культуры нередко заворожены новыми мифологемами.

Так, едва ли не общепринятым стало представление, будто лишь «религиозное возрождение» России может послужить гарантией ее благополучного будущего. Однако термин этот, как и его мрачный антагонист — «страна массового атеизма», — не только условен, метафоричен, но и во многом предметно бессодержателен.

Взятый в буквальном смысле, он способен лишь помешать достоверному пониманию нынешней реальности, и главное, перспектив ее развития. Об этом можно говорить долго. Ограничусь лишь некоторыми соображениями. Главное в том, что принципиальная коллизия «перестроечного» сознания разворачивалась не на плоскости «безбожие — религия», и не «светское — сакральное » составляли ее реальные альтернативы. Нынешнее массовое представление о непримиримой конфронтации светского и религиозного сознания возникло как « превращенная форма » выражения других, более глубинных и фундаментальных противоречий.

Новый имидж религии, равно как и вся прорелигиозная риторика, представляли собой лишь символы, «знаки» весьма существенные, но все же «знаки» широкого антитоталитарного протеста и могут быть поняты лишь в этом контексте. Да, многие люди отвергали «научный атеизм», и авторитет религии повышался. Но не потому, что их привлекали конфессиональные, специфически религиозные ценности, а потому что религия в принципе, так сказать, типологически и вполне обоснованно воспринималась как предельно «альтернативная» в отношении карательной идеологии, как ее наиболее бескомпромиссное отрицание.

Люди не столько обращались в положительную религиозную веру, сколько отталкивались от принудительного государственного безбожия, отстаивая право на собственное мировоззрение. Это было движение «от противного», и россияне, решительно порвавшие с атеистическими штампами, отнюдь не спешат в объятья не менее авторитарных религиозных догм.

Могут возразить: это умозрения, досужие догадки. Но выясняется, что они убедительно подтверждаются социологическими опросами. Только что под моей редакцией вышла книга «Религия и политика в посткоммунистической России», в которой обобщены соответствующие данные за — гг. Они вполне категоричны: резкое увеличение числа т. Одним словом, мы имеем дело не с подлинным «религиозным возрождением», а с состоянием, красноречиво охарактеризованным Н. Бердяевым : «В духовной жизни есть риск, есть необеспеченность.

Символические формы Богопочитания подменили реальное искание Царства Божьего». Не могу. Современный русский атеизм, писал он, не связан с рационалистической традицией, с долгими битвами, ведущимися Просвещением, как это было на Западе. Его историческая база — это «сама религия народа, который, как огромная иррациональная динамическая масса, может внезапно полностью измениться в том или ином смысле и в мистическом угаре, тая зло против Бога, броситься в бездну атеизма; но он может еще раз измениться и вновь обрести веру в Бога, будет ли она искренней или нет — неизвестно» [3].

Из констатации «религиозного возрождения» вытекает вполне практичное убеждение, будто именно религия — решающее и незаменимое средство духовного и нравственного благополучия будущей России. Если же такое «возрождение» — миф, то все упирается в давнюю проблему: может ли «духовность», подлинная нравственность формироваться в рамках и средствами светского сознания?

Церковные авторы отвечают отрицательно. По их мнению, без божественного авторитета обосновать подлинную мораль прежде всего, ее ключевые категории «совесть», «долг», «свобода» и т. Можно, конечно, возмутиться: получается, что любой критик церковной ортодоксии автоматически попадает в разряд людей аморальных, можно сослаться на поколения неукротимых героев духа, нередко заплативших жизнью за свои убеждения: Сократа , Я.

Гуса, М. Сервета, Дж. Бруно , Л. Ванини — перечень бесконечен. Нелишне упомянуть и лицемерие клириков, нравы Ватикана, поразившие не только Остапа Бендера, но и. Мартина Лютера. Но пока возможность светской морали со своими Абсолютами и неконъюнктурными «вечными» предписаниями не доказана в обшей, теоретической форме, все эти возражения останутся чисто морализаторскими.

Вот и получается, что древняя специфически философская проблема понимания религии, ее места в системе культуры сегодня становится предельно практичной, операциональной. В своей последней книге «Философия религии» я старался напомнить о суждениях на сей счет блистательных умов прошлого и настоящего — от Сократа до Рассела.

Бессмысленно пытаться даже бегло пересказывать их. Ограничусь некоторыми собственными соображениями. Начну с бесхитростного вопроса — что такое религия? Обычно отвечают почти автоматически — это вера в Бога, в иной, сверхъестественный мир.

По-моему, это неточно. Постулирование особого сверхприродного иными словами, «сверхъестественного» внеопытного мира, вечных, надындивидуальных ценностей — существенная черта всех форм культуры.

Можно сказать категоричнее. Поиски вечного в преходящем, абсолютного — в относительном, бесконечного в конечном — такова суть и главная функция духовной культуры.

Сошлюсь на мудрого М. Пришвина: «Культура — это связь людей, а цивилизация — связь вещей». И далее: «Искусство есть творчество объясняться символами. В основе творчества символа заключена вера, что личность есть проявление существа мирового». Само же творчество писателей он определял как «жизнь, пробивающую себе путь к вечности».

Но этого можно достичь только в акте трансцендирования, то есть признания некой «другой» внеопытной реальности, ценностей и идеалов, «превосходящих» интересы и заботы смертного индивида, вписывающих его «жизненный мир» в бесконечность рода человеческого. Такая функции культуры предопределена простым фактом, а именно: трагическим и неустранимым противоречием между смертностью индивида и бессмертностью человечества. Конкретнее крайне упрощенно говоря: человек способен на социально-целесообразное иными словами, моральное поведение — а оно исторически было условием выживания Homo sapiens — в том лишь случае, если он исходит из ценностей и ориентиров, выходящих за рамки интересов скоротечной земной жизни, если он ощущает себя необходимым звеном, незаменимым исполнителем высших надличностных идеалов и целей.

Поразительно точно это выразил О. Мандельштам: «Сила культуры — в непонимании смерти». Отсюда принципиальный вывод: религиозное мироощущение — это исторически закономерный, но далеко не единственный путь решения этой проблемы, которая по своей онтологической сути, по соприкосновенности с бездонной Тайной человеческого существования лежит несравненно глубже распри атеистов и теологов, разворачивающейся на видимом «горизонтальном» историко-культурном ландшафте.

При всем внешнем различии таких доктрин они равноценные по своей «вертикальной» укорененности как попытки выявления «смысла жизни» живых и самоосознанных личностей. И тогда возникает образ Мирового Духа, который раскрывает смертным их предназначение. Вспомним его признание в «Фаусте» Гете :. В разные эпохи результаты были неодинаковыми. В давние времена господствовала апелляция к небесной опеке.

Позже стали формироваться уже иные — секулярные — идеалы и ценности. Неодинаковы были и формы — этические, художественные, эстетические,. Но сходной была их функция — выработать особое духовное оборудование, обозначить четкие координаты в безбрежном пространстве культуры, позволяющие человеку отыскать смысл собственного существования.

Да, человек, в отличие от животного, должен жить «в духе», в культуре и свободе. Но прийти к этому он может, лишь вписав опыт своей быстротечной жизни в вечность, лишь ощущая «прислоненность» к неумирающим мирам. В этой способности выходить за пределы плотской немощи и конечности и проявляется величие и свобода человеческого духа. Как сказал мудрец: «Только тот способен на великие дела, кто живет так, словно он бессмертен».

Может быть, это звучит чересчур патетично, но если под этим углом зрения посмотреть на историю культуры, то можно убедиться, что именно эта проблема составляла ее живой нерв. Так что в картину постсоветского будущего можно внести светлые тона: перспектива его нравственного благополучия жестко не связана с успехами церковной проповеди.

Да и главный водораздел проходит не между верующими и атеистами, а между реакционерами, человеконенавистниками, негодяями, с одной стороны, и людьми долга и чести — с другой. Уверен, что искренний атеист в нравственном отношении превосходит церковного лицемера. Но нравственное возрождение России — это лишь возможность, реализация которой зависит от утверждения действительно цивилизованных отношений во всех сферах общества. Да, «красота спасет мир», но только тогда, когда «мир спасет красоту», и она станет реальным критерием и нормой повседневного поведения.

Но что-то надежд на это становится все меньше. Вообще-то, я всегда именно таковым себя и считал. Но вот перестроечная действительность все чаше вынуждает меня в этом усомниться. Посудите сами. Уже давно на бодрые официальные заверения в скорой. И постоянно ошибался, поскольку недооценивал некомпетентность «демократических» правителей. Хаос развивался такими быстрыми темпами и в таких непредсказуемых обвальных формах, что мои опасения каждый раз оказывались прямо-таки наивными, розовыми.

Так что приходится зачислить себя в оптимисты, так сказать, поневоле. В моем возрасте пора подводить итоги, не разбрасывать, а собирать камни. Сейчас я пытаюсь осуществить замысел, который возник у меня еще в е годы, а именно: написать этакую вызывающе старомодную, так сказать, классическую с историографическим и источниковедческим разделами, с «аппаратом» книгу об истории и современном состоянии баптизма — как зарубежного, так и отечественного.

О баптизме я много писал раньше, но теперь предоставилась возможность учесть и свое нынешнее понимание религиозного сознания и опыт изучения баптизма, накопленный российскими и западными исследователями за минувшие десятилетия. Еще недавно термин « пацифизм » вызывал в памяти взгляды немногих интеллектуалов, далеких от понимания суровой политической реальности, — взгляды пусть благородные, но явно непрактичные, заслуживающие в лучшем случае снисходительного отношения.

Правда, в е годы пацифистские организации преимущественно в Англии активизировались, но вскоре их деятельность лишилась серьезного общественного интереса. Для этого имеются серьезные основания. Все больше людей на Западе осознают, что война с применением новейших средств массового уничтожения поставит на карту будущее человечества.

Поскольку накопление и распространение таких средств неминуемо увеличивает вероятность перерастания любой «локальной» войны в ядерную, то, естественно, оживают настроения и взгляды, которые отвергают войны в принципе, то есть, специфически пацифистский подход.

Такой « пацифизм » обычно выступает не в виде завершенной, концептуально оформленной доктрины, но как элемент, окраска стихийно возникающих массовых умонастроений, как их вектор и катализатор. Иными словами, он далеко не всегда принимает законченную, максималистскую формулу: отрицание всякой войны,.

Существенно и то, что пацифизм в широком понимании получил организационное оформление, стал «практической», рабочей идеологией массовых общественных движений и кампаний, которые способны оказать, оказывают и будут оказывать реальное воздействие на общественно-политические процессы.

Поэтому неудивительно, что милитаристские круги расценивают его как растущее препятствие осуществлению своих агрессивных планов. Нет числа высказываниям высокопоставленных политических и военных деятелей Запада, обличающим « пацифизм » как проявление антипатриотизма, свидетельство «руки Москвы» и т.

А поэтому их всестороннее исследование оказывается предельно актуальным. Крайне важно, например, выяснить действительную роль пацифистских идей в идеологии антивоенных выступлений, их способность оказывать воздействие на внешнеполитические решения, зависимость их проявления от местных условий и т. Мы уже не говорим о практических задачах укрепления антивоенных движений, о возможности диалога и практического сотрудничества с другими их участниками, о наиболее эффективных формах совместных выступлений, о перспективах и рамках возможных компромиссов и т.

Вместе с тем, имеется один срез, исследование которого может составить исходную теоретическую предпосылку для решения этих вопросов. Речь идет о рассмотрении пацифизма в категориях философского знания. Антивоенные доктрины, в тканях которых он живет и находит питательную почву, формируются отнюдь не по процедуре научной теории. Они суммируют стихийно возникающие умонастроения, систематизируют опыт повседневного, «практического» сознания, иными словами, являются фрагментами определенной идеологии.

Выявление специфики идеологических образований и разработка метода их анализа — одно из ключевых положений марксистской философии. Единственно материалистическим, а следовательно, единственно научным методом Маркс считал «выведение», «объяснение» их из «саморазорванности», «самопротиворечивости» земной основы. На принципиальное значение такого подхода неоднократно указывал В.

Напомним, что, анализируя взгляды Л. Толстого , пожалуй, наиболее влиятельного пацифиста своих дней, он подчеркивал: « Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна , а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен быть порожден патриархальной русской деревней» [6].

Иными словами, научный подход требует рассмотрения, так сказать, «вертикального» измерения пацифизма , то есть выяснения конкретно-исторических смешений и разрывов в социальной реальности, обусловливавших кардинальные переломы, переориентации в массовом антивоенном сознании, создававших потребности и возможности для возникновения и исторического воспроизводства бескомпромиссных пацифистских доктрин.

В этом и состоит специфика философского исследования, выясняющего конечные, «предельные» основания мыслительных и поведенческих актов, духовных образований, теоретических построений. Подчеркнем: нас будет интересовать не история антивоенных концепций, но процесс формирования некоей онтологической заданности, которая только и может объяснить их современное состояние. Конечно, это и вопрос об особом «религиозном» языке, сделавшем возможным оформление стихийных антивоенных настроений в цельную пацифистскую доктрину.

Лишь выявив глубинные, тектонические сдвиги, которые определяют современный идеологический ландшафт, можно обратиться и к его «горизонтальным» измерениям, в частности к вопросу о взаимоотношении пацифизма с другими формами антивоенной идеологии. Кстати сказать, такой подход поможет точнее определить и само понятие пацифизма применительно к современным условиям: оно обычно употребляется в весьма расплывчатом, далеко не однозначном смысле. Трудно найти другую сферу, где «саморазорванность и самопротиворечивость» социальной реальности проявлялись бы столь явно и драматично, как в войнах.

Война имеет общественно-политическую природу и ведется специализированными «коллективами»: армиями, ополчениями, партизанскими соединениями и т. Социальная обусловленность войн означает, что их причины поводы не обязательно осознавались принимались участниками в качестве личных целей и достаточного основания для уничтожения «противника». Поэтому здесь острее, чем в каком-либо ином типе социального поведения, проявлялась потребность в его «организации», «обеспечении», «дисциплинировании».

Тем самым становится очевидной потребность классов и социальных слоев, непосредственно заинтересованных в войне, обеспечить ее идеологическое обоснование. Подчеркнем при этом, что речь идет об объективной, исторически закономерной потребности, обусловленной развитием классово-антагонистического общества. Маркс обращал специальное внимание на это обстоятельство.

В прошлом, писал он, историческое развитие осуществлялось за счет индивида, принесением в. Содержание понятия «общественно-исторический прогресс», его критерии выводились Марксом из состояния общественного целого, прежде всего уровня развития производства.

Иными словами, внутренней пружиной исторического процесса было «развитие производительных сил человечества Если противопоставить этой цели благо отдельных индивидов,.. Таковы объективно-исторические предпосылки, которые задают содержание и принципиальную направленность теоретической мысли, исследующей природу войн, которые в прошлом выступали как закономерно возникший, неотъемлемый элемент процесса становления человеческой цивилизации.

Само собой разумеется, что необходимым условием той или иной классификации войн служит выделение специфической сферы социальных закономерностей, отличающихся от природных. Поэтому, скажем, в древнегреческой социально-теоретической мысли, которая носила преимущественно космологический характер и формировалась как мировоззрение рабовладельческого класса, война как между различными городами-государствами, так и между греками и «варварами» рассматривалась как естественное и закономерное явление.

Одних она сделала рабами, других свободными». Эта традиция претерпевает существенные изменения лишь у Платона и особенно у Аристотеля , который хотя и оправдывает войны против «варваров» как «естественное средство» для приобретения дополнительной собственности. Принятие войны как неизбежного и естественного факта жизни было господствующим и в Древнем Риме.

Пожалуй, лишь стоики, исходившие из космополитического представления о единстве человеческого рода, рассматривали войны как нечто уродливое и оскорбительное.

Впервые в западноевропейской культуре антивоенные мотивы мы говорим о «теоретической» их форме, поскольку они отчетливо проявились уже в древнегреческой драме зазвучали в Библии, преимущественно в Новом Завете [8]. Некоторое время и ведущие богословы Юстиниан, Тертуллиан , Климент Александрийский также рассматривали войны как нечто несовместимое с учением Христа.

Но после превращения христианства в государственную религию такие мотивы сходят на нет, и уже в V веке Аврелий Августин включает понятие «священной» войны в свою грандиозную богословскую систему. В последующие века, когда в Европе устанавливается идеологическая монополия церкви, ее официальной доктриной становится концепция «священных», «справедливых» войн, то есть тех, которые санкционируются Ватиканом.

Как известно, церковь часто оправдывала именем Бога самые разбойничьи, захватнические войны. Кстати сказать, эта концепция до сих пор остается официальной доктриной католицизма. Проблемы войны и мира, которые в средневековом богословии занимали скромное место, начинают подробно обсуждаться идеологами ранней буржуазии. Решающими стали два обстоятельства. С одной стороны, развивавшиеся торговля и промышленность страдали от междоусобных войн, характерных для средневековья, и антивоенная проблематика закономерно включалась в идеологию Возрождения с ее культом разума,.

С другой — новый строй утверждался в упорной, часто вооруженной борьбе с феодальными порядками. Поэтому осуждение войны как проявления феодального варварства сочеталось с оправданием войн ради утверждения «справедливости», «свободы», «сокрушения тиранов» и т. При этом критерии оценок войн постепенно освобождались от религиозной оболочки и все более ясно выражали их реальные «земные» интересы. Размышления буржуазных идеологов по проблемам войны и мира растекаются по трем руслам: 1 гуманистически-утопические проекты будущего общества; 2 буржуазные социально-философские концепции; 3 антивоенные доктрины как религиозного, так и светского характера.

И хотя они строятся по той же дихотомической схеме, налицо неуклонный прогресс в познании войн и совершенствовании их критериев. Все более серьезно осознается как антигуманный, катастрофический характер войн, так и их реальные социально-политические корни [9]. Гоббс и Д. Юм, во Франции — Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж. Руссо, энциклопедисты, в Германии — Г. Лессинг и И. Кант, несколько позже.

Этот круг вопросов представлен в Хрестоматии в первом разделе. Во второй половине XIX в. Усилившиеся в связи с индустриализацией и урбанизацией процессы социальной дифференциации остро поставили вопрос о факторах, интегрирующих общество.

О позитивной роли религии в качестве такого фактора начинают говорить ученые, обратившиеся к осмыслению социальных отношений, прогресса, стабильности и порядка. С точки зрения Э. Дюркгейма, религия отвечает важной социальной потребности обеспечения солидарности в обществе, его целостности. Источник религии — само общество. Дюркгейм обращается к элементарным формам религиозной жизни, чтобы выделить в религии главное и постоянное во всех ее модификациях, выявить ее функции в общественной жизни.

Она будит социальное чувство, культивирует коллективные представления. В религии реализуется присущая людям способность к обожествлению обычных вещей, им придается сакральное значение, благодаря которому они становятся способными выполнять функцию сплочения общества в единое целое.

На священных животных нельзя охотиться, употреблять их мясо в пищу. Они служат для других целей. Они становятся объектом особой — ритуальной деятельности, почитания, благоговения. Они священны как символ данной социальной группы, в них воплощена жизнь и благополучие входящих в нее людей.

Социальная жизнь коллективна по своей природе. Религия предстает, таким образом, как особое социальное действие, которое отличается от других своей направленностью на священный объект. Представления о священном облекаются в мифологическую форму и выливаются в ритуалы, роль которых состоит в том, что они открывают доступ к священным объектам.

Тотем — знак, отмечающий принадлежность человека к определенному социальному целому. Источник религии — сам социальный способ существования людей. Наряду с Дюркгеймом основоположником социологии религии по праву считается немецкий ученый М. Вебер Он исследовал место и значение религии в изменяющемся обществе, влияние религии на развитие экономики, политических систем, семьи.

Другой важный аспект исследований М. Вебера — анализ форм институционализации религии, ее типология. Если Дюркгейма интересовала религия в ее простейших формах, то есть в обществе на сравнительно низкой ступени его развития, то Вебер исследовал главным образом мировые религии и их влияние на ход истории.

Протестантизм дал мощный стимул развитию современной западной цивилизации, тогда как восточные религии послужили барьером, который воспрепятствовал индустриальному развитию в таких, например, странах, как Китай и Индия. Les formes elementaires de la vie religieuse. Кальвина о предопределении. Согласно этому учению каждому еще до рождения определена его судьба — спасение или вечные муки.

Никакие усилия человека и помощь церкви ничего изменить не могут. Все решено богом, когда он сотворил мир. Никто не знает, к чему он избран. Единственным поприщем, на котором человек мог достичь успеха, который давал бы надежду, свидетельство об избранности, оставалась профессиональная деятельность, все остальное — искусство, созерцание, все это идолопоклонство. Должно быть отброшено все, что мешает преуспеванию в делах, умножению богатства.

Так формируется образ мышления, необходимый для капиталистического развития: труд ради труда, исполнение долга, самоограничение и отказ от роскоши.

Результатом оказывается капитализм, представляющий собой секуляризированное общество, экономическое развитие которого оказывается практически никак не связанным и не зависимым от религии. Разволшебствление мира — это процесс, в ходе которого из человеческой деятельности, используемых средств достижения определенных целей, постепенно устраняются все магические средства, они уступают место ориентированным исключительно на достижение успеха, нужного результата средствам, методам действия.

К числу основоположников социологии религии должен быть отнесен еще также Б. Малиновский В х годах он вел исследования на Тробриандовых островах в Меланезии , на основании полученных данных он пришел к новому пониманию мышления так называемых примитивных народов. Фрэзер и впоследствии Л. Леви-Брюль считали, что на ранней стадии развития человека его мышление носит пралогический характер.

Разграничивая магию и религию, Фрэзер полагал, что магия коренится в некомпетентности и невежественности, обрекает усилия человека, к ней прибегающего, на неудачу. Религия же коренится в социальной природе человека, она обрекает магию на гибель, приходит на смену ей.

Малиновский показал, что на самом деле люди мыслят вполне рационально там, где. Магия вступает в силу там, где велик элемент риска и непредсказуемости результатов деятельности. Свои выводы Малиновский изложил в вышедшей в г. Магия и наука представляют собой не две стадии эволюционного процесса наука приходит на смену магии , но две антропологические константы, то есть сосуществуют бок о бок.

У магии — свое и достаточно прочное место в жизни и действиях человека, поскольку они полностью никогда не находятся во власти человека и не укладываются ни в какие расчеты. Степень, масштабы влияния магии в том или ином обществе зависят от степени достигаемого в этом обществе контроля над природными и социальными процессами.

Магия находит место и в сегодняшнем обществе. Малиновский предлагает, таким образом; чисто функциональное понимание магии. Он, как и Фрэзер, видит сходство ее с религией в том, что в обоих случаях речь идет о получении желаемого результата с помощью средств, которые не поддаются проверке. Согласно функциональному взгляду на религию и культуру в целом, в каждом типе цивилизации каждый обычай, идея, верование выполняют некоторую жизненную функцию.

Из них главная — поддержание стабильности общественного порядка. Функция магии, согласно Малиновскому, состоит в том, чтобы помогать человеку справляться с казалось бы безнадежными ситуациями, над которыми он не властен, помогать преодолевать страх, обретать надежду и таким образом преодолевать трудности. С точки зрения функционализма религия играет аналогичную роль: она является, как и у Дюркгейма, фактором интеграции общества.

Работы названных основоположников социологии религии определили все ее последующее развитие, основные направления исследований, проблематику, методологию. Социология рассматривает религию в ее отношении к обществу, анализирует ее связь с организацией социальной жизни. Это связь двусторонняя. Как бы ни оценивалось и не интерпретировалось воздействие общества на религию, социология не может не признавать сам факт такого воздействия хотя бы уже потому, что в отличие от теологии понимает видоизменения содержания религии и форм ее организации как результат действия не сверхъестественных, а естественных сил, в первую очередь социальных.

Могут быть разными оценки и объяснения роли религии в создании, поддержании и изменении социального порядка, формировании и мотивации действий личности, но именно функционирование религии в обществе составляет главный предмет социологического анализа религии. Основные проблемы социологии религии. Этот образ отличается от того, каким видит и изображает религию психолог, философ или историк. Очевидно, что само определение религии, которое дает и из которого исходит социология, не может рассматриваться как исчерпывающее и достаточное для всестороннего видения такого сложного, многоликого явления, как религия.

Таким образом, одна из первых проблем заключается в разработке методологических оснований и задач социологического изучения религии, включая.

Решение такой задачи сталкивается с рядом трудностей, в первую очередь — методологического порядка. На основании каких признаков какието социальные явления можно отнести к религиозным, а другие — нет? Оказалось невозможным найти и указать такое общее свойство, характеризующее сущность религии, которое было бы присуще всем религиям, — настолько они различны. Мерки, снятые с западных религий, например христианства, не подходят к восточным религиям — буддизму или конфуцианству.

Тем самым проблематичным оказывается само представление о том, что существует религия как некий феномен, который можно подвести под одно общее определение.

Вот почему несмотря на трудности упорно продолжаются поиски путей определения существа религии. Они идут в двух направлениях. Одно — содержательное или субстанциальное — стремится указать то главное свойство, которое делает религию религией и отличает ее от любого другого явления, в чем-то может быть даже с ней сходного. Другое — функциональное — считает возможным определить религию, отвечая на вопрос — как она работает, а не что она есть.

Примером определения первого рода может служить то, которое дал в свое время Э. Тайлор: религия есть вера в духовные существа. Поэтому он счел правильным определить религию не как веру в бога, а более широко — как веру в духовные существа. Одна из трудностей, связанных с таким подходом, возникает в связи с существованием религий, в которых на первом месте стоит ритуал, эмоции и их выражение в танце, например, а вера есть нечто второстепенное, отсутствует вероучение, догма, теология как показал Р.

Содержательное определение религии чревато опасностью принять специфический вид религиозности, одно из ее проявлений в качестве общего определения сущности религии вообще. Если в религии видеть веру в бога как личность, то можно ли считать, например, религиозными людьми тех буддийских гуру, которые не признают существования какого-либо сверхчеловеческого существа?

Чтобы избежать этой трудности, Дюркгейм предложил другой вариант содержательного определения религии. Социолог должен рассматривать религию не как ложную или истинную, не в категориях познавательной деятельности человека, а как социальный феномен, как выражение его социальной жизни. Дюркгейм различает магию и религию.

Связь со священным по сути своей есть коллективный феномен, ее субъектом можно считать не индивида, а группу; сама социальная жизнь по природе своей религиозна: религия есть выражение зависимости индивида от общества. В основе дюркгеймова понимания религии лежит утверждение, что нет общества и нет религии, которые не знали бы и не осуществляли в своей практике этого разделения мира на две части — священную и профанную.

Тем не менее вопреки этому утверждению все же есть люди, которые воспринимают мир иначе и организуют свою деятельность, не принимая дуалистического принципа. Дюркгейм разграничил религию и магию. Но осталась еще одна проблема: следует ли считать религиозным сознание и поведение человека, почитающего как святыню отечество, такие символы, как национальный флаг и гимн?

Чем отличается и отличается ли, поклонение таким святыням от поклонения сверхъестественному объекту? Избежать трудности можно двумя способами. Функциональный анализ религии ищет объяснение природы этого феномена, обращаясь к его проявлениям, к анализу того, каким образом он действует. С этой точки зрения, социологически ориентированное определение религии должно исходить из анализа социального поведения, то есть такого, которое является осмысленным, определяется заранее поставленной целью и выбором соответствующих средств.

Этот подход разрабатывал Вебер. К религии он относил ту деятельность, в которой вырабатывается основополагающий смысл, та главная, руководящая мысль, на основе которой та или иная группа или сообщество индивидов организует свою жизнь. Примером функционального определения религии может служить то, которое предложил американский социолог Р. Белла в г. Способность направлять человеческие действия, определять общую их направленность среди возможных альтернатив, допускаемых условиями человеческого существования, — вот что рассматривается в качества наиболее существенной отличительной черты религии сторонниками функционализма.

Решаемые ею проблемы являются фундаментальными, они встают перед любым обществом на любой ступени его развития, независимо от общественного строя, уровня развития науки и техники. В этом определении религия отождествляется с основным содержанием культуры. По этому определению все, что является в культуре наиболее фундаментальным, можно считать религией.

Правда, сам Вебер, в отличие от Р. Беллы или других функционалистов, разделяющих его подход, не стремился к выработке какого-то законченного определения религиозного феномена. Он полагал, что любая дефиниция достаточно условна и не способна выразить адекватно суть дела. Для него главное заключалось в том, что индивиды действуют сообразуясь с избираемыми ими методами достижения преследуемых ими целей.

Эти цели, по Веберу, могут быть сами по себе секулярными богатство, престиж и т. Хотя в исследовании смысловой основы человеческой деятельности Вебер видел задачу социологии религии, он не отождествлял эти. Функциональные определения религии, как правило, оказываются чрезмерно широкими. С точки зрения функционализма все люди религиозны, в этом между ними нет различия, различие лишь в том, какому богу они поклоняются.

Любые убеждения, в которых решаются фундаментальные вопросы человеческой жизни, не только такие, которые связаны с представлением о сверхъестественном, — могут быть названы религией, если при этом соблюдается еще одно условие — если эти верования и убеждения не остаются сугубо частным делом индивида, но являются достоянием группы, включены в социальное взаимодействие между людьми: религия есть социальный феномен, выполняющий интегративную функцию.

Различия в подходах к определению религии, хотя они и сказываются на методике и интерпретации эмпирических исследований и имеющегося материала, все же не исключают того, что социология располагает сегодня достаточно убедительным представлением о структуре и функциях религии.

Речь идет не столько о дефиниции в узком смысле слова, сколько о таком социологическом видении религии, которое является частью более общего понимания религии, объединяющего культурный, социальный, личностный аспекты в некое целое. Религия рассматривается, таким образом, исходя из этих отправных методологических позиций, в ее структурно-функциональных связях с обществом, личностью, культурой.

Этот круг вопросов рассматривается в Хрестоматии во втором разделе. Религия существует в обществе не как чужеродное ему тело. Связь между религией и обществом не следует рассматривать как взаимодействие двух самостоятельных величин: религия — часть общественной жизни, от которой она не может быть изолирована, так прочно она вплетена в ткань социальных отношений.

Характер и степень связи религии с обществом на разных этапах его развития неодинаковы. История свидетельствует о росте социальной дифференциации, в результате чего возрастает самостоятельность различных сфер общественной жизни. Общество эволюционирует от состояния целостности, в которой еще почти неразличимы и воедино слиты все слагаемые его жизнедеятельности, оно идет по пути специализации и дифференциации; в результате социальное целое предстает как единство в многообразии.

Говорить о религии как специфическом феномене, существующем в ряду других, — мораль, искусство, философия, право, наука можно лишь применительно к довольно поздним эпохам истории. Если анализ религии как социального феномена в его взаимодействии с обществом возможен лишь с учетом социальной дифференциации, то это означает, что структуру и функции религии необходимо рассматривать, если речь идет о достаточно развитом обществе, в их переплетении с функционирующими в обществе другими системами.

Каждое из этих отношений рассматривается в разных аспектах и как исторически меняющееся. Вопрос о взаимосвязи религии и общества — это также вопрос о религиозной мотивации поведения личности, религиозных идеях и интересах, о социальной психологии мировых религий. Функции религии должны быть соотнесены с тем фундаментальным фактом, что всякое социальное действие есть субъективно осмысленное действие, ориентированное на определенные ценности.

Религия является звеном социокультурных связей, функционирование которого позволяет понять способ жизнедеятельности общества. Она выступает как фактор легитимации тех или иных форм деятельности, больше того — легитимации не той или иной нормы, но самого нормативного порядка. Вопрос стоит следовательно, о функции религии в более глубоком смысле, чем регулирование экономического или политико-правового поведения. Религия рассматривается в современных социологических теориях и как фактор, способствующий поддержанию стабильности общества, и как фактор, стимулирующий его изменения.

В основе этих проявлений религиозной активности лежит одна и та же функция, относящаяся к числу основных функций религии, — функция смыслополагания.

Религиозное миропонимание, в отличие от философского или научного, выражается в ценностных категориях, то есть ориентировано на то, чтобы показать — что значат те или иные события человеческой жизни в свете понимания конечных целей и устремлений.

С этой функцией религия может справиться только в том случае, если она ориентирована не только на психологическое воздействие на индивида, но и способствует поддержанию даже не столько индивидуальной, сколько коллективной идентичности, то есть воздействует на общество. Изложенная выше теоретическая концепция содержит такое понимание религии, которое позволяет объяснить довольно широкий круг эмпирических данных о месте и роли религии в обществе.

Однако она сталкивается с рядом трудностей и встречает далеко не безоговорочное признание. Функционализм исходит из того, что прочная общественная интеграция и стабильность могут быть обеспечены только с помощью духовно-культурных факторов, системы идей. Религия в этой концепции функционирует как универсальный фактор потому, что общество заранее представляется как некое культурно-духовное целое, которое иначе функционировать и не может. В реальной истории насилие и принуждение действовали не в меньшей мере как факторы поддержания стабильности, чем в качестве факторов духовно-культурных.

Социологи отмечают, что в современном обществе с развитой демократией определенный уровень его интеграции во все большей степени обеспечивает законодательство, что роль проводника всеобщих ценностей прав человека берут на себя во все большей мере правовые институты. Наконец, еще одна трудность состоит в том, что религия выступает не только в качестве фактора интеграции, но. В более общей форме можно сказать, что религия может быть совершенно дисфункциональна: например, в сфере экономики, препятствуя внедрению современных методов организации труда, новой техники, она может способствовать экономическому застою общества.

Факты такого рода рассматриваются в рамках теории социальных конфликтов. Социологический анализ религии должен учитывать тот момент, что ее структура и функции претерпевают изменения. Обращаясь к анализу религии как развивающегося, подверженного переменам явления, социология рассматривает религию в реальном историческом контексте. Ключевым понятием в анализе эволюции религии в Новое время становится понятие секуляризации.

В современной социологии религии разрабатываются концепции эволюции религии как двуединого процесса — воздействия религии на общество и развитие самой религии под влиянием социальных факторов, изменения общества в ходе исторического развития.

Понятие секуляризация дает достаточно надежную основу для анализа роли религии в современном мире. Религия выступает в этом контексте как один из типов объединения и деятельности людей, наряду с такими сообществами, как национальные, научноэкономические в виде транснациональных корпораций , региональные и т.

Не следует сбрасывать со счетов заключенный в организованной религии потенциал: в основе культурных ценностей, разделяемых большинством религий, лежат такие универсальные понятия, как любовь, надежда, мир, справедливость. Вопрос, решению которого должна способствовать и социология, состоит в том, могут ли сегодняшние религии так направить свою деятельность, чтобы она приносила социально ощутимую пользу, а ее возможные негативные последствия были сведены к минимуму.

Раздел первый. Слово церковь ecclesia обозначает в книгах священного писания разное. Иногда хотя не часто оно употребляется в смысле дома божьего, то есть храма, в котором христиане собирались для совершения публичного богослужения, как I Кор. Церковь, если слово берется не в смысле дома, означает то же самое, что ecclesia означало в греческих государствах, а именно, собрание граждан, созванное с целью выслушать речь должностного лица, и что в римском государстве называлось concio , как тот, кто выступал с речью, назывался ecclesiastes и concionator.

И если такое собрание созывалось законной властью, оно являлось ecclesia legitima законной церковью Деян. Иногда под этим словом подразумеваются люди, имеющие право быть членами таких собраний, хотя фактически не собранные, то есть подразумевается совокупность всех христиан, как бы они ни были рассеяны, как там, где сказано Деян. Иногда же под словом церковь подразумевается лишь определенная часть христиан, как, например, в словах Колосс. Иногда под этим словом подразумевается собрание исповедующих христианство независимо от того, искренне ли они исповедуют его или лицемерно, как это следует понимать там, где говорится Матф.

Только в этом последнем смысле можно говорить о церкви как о едином лице, то есть что она имеет способность желать, произносить, приказывать, заставлять. Избранные произведения: В 2-х т.

Ибо все, что делается сборищем людей, не имеющих правомочий законного собрания, является частным действием каждого из участников сборища, поскольку оно содействовало тому, что было совершено, а не действием всей толпы в совокупности как единого тела, и тем меньше это является действием отсутствовавших или тех, кто хотя и присутствовал, но был против того, чтобы соответствующее действие свершилось. В соответствии с этим смыслом я определяю церковь как общество людей, исповедующих христианскую религию и объединенных в лице одного суверена, по приказанию которого они обязаны собраться и без разрешения которого они не должны собираться.

И так как во всех государствах всякое собрание, не имеющее разрешения гражданского суверена, является незаконным, то точно так и церковь, собравшаяся в каком-либо государстве, запретившем ее собрание, является незаконным собранием. Христианское государство и церковь — одно и то же. Отсюда следует, что нет на земле такой универсальной церкви, которой все христиане обязаны были бы повиноваться, так как нет такой власти на земле, по отношению к которой все другие государства были бы подданными.

Христиане имеются во владениях разных монархов и государств, но каждый из этих христиан есть подданный того государства, членом которого он состоит, и, следовательно, не может подчиняться приказаниям какого-либо другого лица.

Поэтому такая церковь, которая способна приказывать, судить, оправдывать и осуждать или совершать какой-либо другой акт, есть то же самое, что гражданское государство, состоящее из людей, исповедующих христианство, и такое государство называется гражданским государством civile state в силу того, что его подданные — люди, и церковью в силу того, что его подданные — христиане. Слова мирская и духовная власть являются лишь двумя словами, внесенными в мир, дабы у людей двоилось в глазах и дабы люди не понимали, кто их законный суверен.

Верно, конечно, что после воскресения тела праведников будут не только духовны, но и вечны, однако в этой жизни они грубы и подвержены тлению. Поэтому в этой жизни нет другой власти ни в государстве, ни в отношении религии, кроме мирской. Если верховный правитель как государства, так и религии запрещает пропагандировать какое-либо учение, то никто из подданных не может его законным образом пропагандировать.

Должен быть один верховный правитель, иначе необходимо возникнут в государстве мятеж и гражданская война между церковью и государством, между приверженцами духовной власти и приверженцами мирской власти, между мечом правосудия и щитом веры и что еще хуже возникнет борьба в груди каждого христианина между христианином и человеком.

Учители церкви называются пастырями, точно так же называются и гражданские суверены. Но если пастыри не будут подчинены один другому так, чтобы мог быть один верховный пастырь, людей будут учить противоположным учениям, из которых оба могут быть, но одно должно быть ложным. Кто должен быть этим верховным пастырем на основании естественного закона, мы уже показали: им должна быть верховная гражданская власть.

И следовательно, те, кому бог путем сверхъестественного откровения не приказывает противного, обязаны во всяком государстве повиноваться законам своих суверенов в отношении своих внешних действии и в отношении исповедания религии. Что же касается сокровенных мыслей веры людей, которых человеческие правители не могут знать ибо один бог знает сердце человеческое , то они не произвольны и обусловлены не законами, а сокровенной волей и могуществом бога и, следовательно, не подпадают под обязательство В христианском государстве никто, кроме суверена, не может знать, что есть и что не есть слово божье.

Утверждение, что порча лучшего порождает худшее, превратилось в прописную истину и обычно доказывается, в частности, пагубностью суеверия и религиозного исступления enthusiasm — продуктов извращения истинной религии. Эти два вида ложной религии, хотя они оба пагубны, обладают весьма различной и даже противоположной природой. Человеческий дух подвержен всякого рода страхам и опасениям, происхождение которых можно объяснить либо неудачным стечением обстоятельств в личной или общественной жизни, либо плохим здоровьем, либо меланхолическим и мрачным характером, либо сочетанием всех указанных обстоятельств.

При таком состоянии духа человек склонен приписывать свои бесконечные несчастья неизвестным агентам, и там, где реальные объекты, вызывающие страхи, отсутствуют, душа, откликаясь на свое собственное предубеждение и разжигая свои же склонности, отыскивает объекты воображаемые, приписывая им беспредельную мощь и злобность.

Поскольку такие враги совершенно невидимы и неизвестны, то и способы их умиротворения совершенно необъяснимы и находят свое выражение в церемониях, обрядах, ритуалах, умерщвлении плоти, жертвоприношениях и других действиях, которые, как бы они ни были абсурдны или фривольны, рекомендуются слепой и запуганной доверчивости глупостью или мошенничеством.

Таким образом, истинные источники суеверия — это слабость, страх и меланхолия в сочетании с невежеством. Но человеческий дух подвержен также странному подъему и самонадеянности, возникающим вследствие наличия успеха, превосходного здоровья, жизненной энергии strong spirits или самоуверенного характера. При таком состоянии духа воображение преисполняется величественными, но путанными представлениями, которым не соответствуют под луной никакие красоты и никакие удовольствия.

Все смертное и тленное исчезает как недостойное внимания. Воображению предоставляется полный простор в невидимых областях, или мире духов, где душа свободна тешиться любой грезой, лишь бы она лучше всего удовлетворяла ее вкус и настроение в данный момент.

Это порождает восторженность, увлеченность и удивительнейшие полеты фантазии; с еще большим возрастанием самоуверенности и самонадеянности эти восторги, будучи совершенно необъяснимыми и кажущимися такими, будто они совершенно превышают наши обычные способности, приписываются непосредственному вдохновению, даруемому тем божественным существом, которое является объектом поклонения.

И вскоре такая вдохновенная личность начинает видеть в себе возлюбленную избранницу божества. И как только случится такое безумие, а это есть высшее проявление исступления, любая причуда приобретает священный характер, человеческий разум и даже нравственность отвергаются как лживые советники, и безумный фанатик слепо и безоговорочно предает себя мнимо безошибочному духу и вдохновению свыше. Надежда, гордость и богатое воображение в сочетании с невежеством — таковы, следовательно, подлинные источники исступления.

Эти два вида ложной религии могут дать повод ко многим размышлениям, но я ограничусь в данном случае некоторыми соображениями, касающимися их влияния на общество и правительство. Мое первое соображение таково: суеверие выгодно для власти духовенства, а исступление не менее или даже более ей враждебно, чем здравый рассудок и филосо.

Суеверие опирается на страх, печаль и подавленность духа; вследствие суеверия человек сам себе кажется столь презренным, что считает себя недостойным предстать перед лицом бога, а потому, и это совершенно естественно, он ищет помощи у любой другой личности, святость жизни которой, а возможно, дерзость и хитрость снискали ей, как он полагает, расположение божества. Этой личности суеверный человек вверяет свои упования: ее заботе он вверяет свои молитвы, ходатайства и жертвоприношения, с ее помощью он надеется добиться того, чтобы его мольбам вняло разгневанное божество.

Этому обязаны своим происхождением жрецы. Их по праву можно считать изобретением боязливого и жалкого суеверия, которое, будучи всегда в себе неуверенным, не осмеливается само воздавать поклонение, а, обнаруживая все свое невежество, надеется поручить себя попечению божества через посредство его предполагаемых друзей и слуг.

А поскольку суеверие составляет значительную часть почти всех религий, даже самых фанатичных, и нет ничего, кроме философии, что могло бы полностью преодолеть упомянутые необъяснимые страхи, то отсюда следует, что почти в любой религиозной секте имеются жрецы, причем, чем больше сгусток предрассудков, тем авторитет духовенства выше.

С другой стороны, можно заметить, что все люди, охваченные религиозным исступлением, давно освободились от гнета духовных лиц и проявили большую независимость в своей вере, презирая формы, церемонии и традиции.

Квакеры это наиболее отъявленные, хотя и наиболее невинные из одержимых исступлением людей, какие когда-либо были известны. Они, пожалуй, единственная секта, которая никогда не терпела у себя служителей культа. Индепенденты из всех английских сектантов ближе к квакерам как в своем фанатизме, так и в своей свободе от засилья духовенства. Далее идут пресвитериане, в равной степени уступая в том и другом отношении индепендентам. Короче говоря, это наше наблюдение основано на опыте, но оно также может иметь и рациональное обоснование, коль скоро мы сообразим, что поскольку преступление возникает из претенциозной гордости и самоуверенности, то охваченный им человек считает себя достаточно достойным, чтобы приблизиться к богу без всякого человеческого посредничества.

Восторженные молитвы исступленных людей столь пламенны, что они воображают себя даже действительно приближенными к богу посредством созерцания и внутренней беседы, что заставляет их отвергать все те внешние церемонии и обряды, в которых по представлениям суеверных почитателей необходимо содействие духовенства.

Фанатик сам себя освящает и придает своей особе священный характер, превосходящий всякую другую святость, которая опирается на формы и институты разных церемониалов. Мое второе рассуждение по поводу этих видов ложной религии состоит в том, что религии, связанные с исступлением, сперва более жестоки и насильственны, чем те, которые связаны с суеверием, но быстро становятся более мягкими и умеренными.

Неистовство этой разновидности религии, когда оно подогрето ее новизной и испытываемыми ею преследованиями, проявляется в неисчислимых случаях: анабаптисты в Германии, камизары во Франции, левеллеры и другие фанатики в Англии, а также ковенантеры в Шотландии. Исступление, будучи основано на силе духа и претенциозной дерзости характера, естественно, порождает самые крайние решения, особенно после того как оно достигает таких высот, что внушает введенному в заблуждение фанатику, будто его вдохновил бог.